Auf einen Blick

Projektlaufzeit aktueller Zyklus: 1. Oktober 2024 bis 31. März 2025

Anzahl Fellows: 4

Ort: Berlin und online

- Die Junge DGAP

-

Die 2008 gegründete Junge DGAP bietet mit innovativen Veranstaltungsformaten auf den außenpolitischen Nachwuchs zugeschnittene Programme. Diese sind als zusätzliche Angebote für alle DGAP-Mitglieder unter 35 Jahren zu verstehen, die darauf abzielen, sich zu Themen wie Ausbildung, Berufseinstieg und Karriere zu informieren und zu vernetzen. Wir rufen insbesondere auch unsere jungen Mitglieder dazu auf, sich zu engagieren, z.B. Veranstaltungen selbst zu initiieren und durchzuführen. Die Junge DGAP möchte ihren Mitgliedern eine hilfreiche, inspirierende Plattform bieten, um selbst außenpolitisch aktiv zu sein und JUNGE Impulse in der Außenpolitik zu setzen!

Programmbeschreibung

Jeder der Fellows entwickelt im Rahmen des Fellowship ein eigenes Policy-Projekt in Zusammenarbeit mit Expert:innen der DGAP. Fellows haben durch ihre Anbindung an die (Junge) DGAP die Möglichkeit, die Debatten dort mitzuprägen und nach außen als Gesicht der Jungen DGAP in Erscheinung zu treten, z.B. durch die Organisation und Teilnahme an Podiumsdiskussionen oder durch Impulsvorträge. Das Fellowship kann als Sprungbrett dienen, die eigene Expertise einem größeren Fachpublikum bekannt zu machen und Erfahrungen in der Think Tank-Arbeit zu sammeln. Ein Fellowship in der DGAP bietet vielfältige Möglichkeiten, die eigenen Kenntnisse im Bereich der Außenpolitik, der politischen Kommunikation und der Projektarbeit zu vertiefen und das eigene Netzwerk in Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft zu erweitern. Bei all dem kann auf die Erfahrung, Expertise und Vernetzung des Forschungsinstituts und der Stabstellen der DGAP zurückgegriffen werden.

Die fachliche Betreuung während des Fellowship erfolgt durch eine Mentorin oder einen Mentor. Jene sind Ansprechpartner:innen zu allen inhaltlichen Fragen und unterstützen die Fellows bei der Entwicklung, Umsetzung und Kommunikation eines innovativen Policy-Projekts, geben Hilfestellung und öffnen Türen in die Policy-Welt.

Zielgruppe

Wir suchen hochmotivierte Studierende (mind. mit abgeschlossenem Bachelorstudium) oder Young Professionals (bis 35 Jahre) mit fundierter Erfahrung im Bereich Data Science und einem Interesse an außenpolitischen Themen. Bewerber:innen sollten Kompetenzen und Erfahrungen in einem oder mehreren Bereichen von Data Science nachweisen, darunter:

- Datenerhebung und -verarbeitung sowie Erstellen von (interaktiven) Visualisierungen oder Web Apps, z.B. unter Einsatz von Python, JavaScript oder anderen Open-Source-Lösungen

- (interaktive) Visualisierung/ Storytelling mit Daten

- Kreativität bei der Daten-Recherche

- Motivation und Interesse, neue Methoden und Techniken auszuprobieren

Wir legen besonderen Wert darauf, dass die Bewerber:innen in der Lage sind, ihre Kompetenzen im Bereich Data Science gezielt auf außenpolitische Fragestellungen anzuwenden. Mit ihrem fachlichen und methodischen Hintergrund unterstützen die Fellows das Pilotieren innovativer Ansätze in der Analyse, Beratung und Kommunikation von Außenpolitik in Zusammenarbeit mit den Expert:innen der DGAP.

Wir suchen Kandidat:innen, deren fachlicher und methodischer Hintergrund das Profil der Teams im Forschungsinstitut ergänzt, z.B. durch ein fortgeschrittenes Studium/Studienabschluss in Data Science, Informationsdesign, Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation oder Design Thinking.

Das Junge DGAP Fellowship möchte die Diversität in der Politikberatung und -gestaltung fördern und in diesem Bereich unterrepräsentierte Gruppen einbinden. Wir ermutigen insbesondere Menschen mit Migrationsgeschichte, Behinderung sowie Akademiker:innen der ersten Generation, sich zu bewerben.

Eine Mitgliedschaft in der Jungen DGAP ist keine Voraussetzung zur Teilnahme.

Themenschwerpunkte 2024/25

Im Zyklus 2024/2025 werden die Fellowship-Projekte erneut eine Data Science/Analytics Ausrichtung haben.

Folgende Schwerpunkte sollen von den Fellows bearbeitet werden.

- Thema 1: Erfolgreiche Cyber-Normen: Ein datengesteuerter Ansatz zur Gewährleistung der Sicherheit im Cyberraum / Successful Cyber Norms: A Data-Driven Approach to Ensuring Security in Cyberspace

-

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung von digitaler Infrastruktur sind unsere Gesellschaften so stark wie nie auf die Etablierung von Cybernormen, sprich die Definition und Gewährleistung akzeptablen Verhaltens im Cyberraum angewiesen. Das DGAP-Projekt „Normen im Cyberspace“ analysiert die Entwicklung und Auswirkungen dieser Regeln und hebt hervor, wie sie internationale Cybersicherheitsrichtlinien gestalten und ein sichereres digitales Umfeld fördern. Das Ziel des Fellowship ist es, ein Rahmenwerk zur Quantifizierung und Analyse der internationalen Beziehungen im Cyberspace zu entwickeln, mit einem besonderen Fokus auf die Messung des Erfolgs von Normen in diesem Bereich und das Verständnis dafür, warum einige Normen effektiver sind als andere. Dies soll durch die Beobachtung verschiedener Variablen, die Identifizierung von Korrelationen und Trends sowie die Erstellung von Vorhersagemodellen erreicht werden. Die gesammelten Daten werden in einer visuellen und zugänglichen Weise präsentiert, um politischen Entscheidungsträger:innen zu helfen, sich in diesem komplexen Bereich zurechtzufinden. Dieses tiefe, datengetriebene Verständnis erfolgreicher Cybernormen soll wertvolle Erkenntnisse für die Gestaltung und Implementierung effektiverer Strategien in der Zukunft bieten und letztlich die globalen Bemühungen um Cybersicherheit verbessern.

Fellow:Mentorin:

- Thema 2: Die Auswirkung von KI im Superwahljahr 2024/ The impact of AI in the super election year 2024

-

In einer Zeit, in der die Erhaltung und Wiederherstellung des Vertrauens in die Demokratie ein zentrales Anliegen der Bundesregierung und der EU ist, widmet sich unser Projekt der quantitativen Untersuchung des zunehmenden KI-Einsatzes im Kontext von Wahlen.

Der Fokus des Projekts „AI / Democracy Initiative“ des Zentrums für Geoökonomie, Geopolitik und Technologie liegt dabei insbesondere auf der bevorstehenden US-Präsidentschaftswahl und der nächsten Bundestagswahl.

Ziel ist es, Trends und Vulnerabilitäten zu identifizieren, die durch den Einsatz von KI in Wahlkampagnen und durch sogenannte Threat Actors entstehen, die versuchen, Wähler:innen strategisch zu manipulieren.

Projektfokus:

• Analyse von KI-Einsatz in politischen Kampagnen und dessen Auswirkungen auf demokratische Prozesse

• Schwerpunkt: US-Präsidentschaftswahl 2024 und Bundestagswahl 2025

• Identifikation von Trends und Vulnerabilitäten durch KI-gestützte WahlbeeinflussungFellow:

Mentorin: - Thema 3: Neue Allianzen in der Global Health Governance / New Alliances in Global Health Governance

-

Die derzeitige Weltordnung befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Die Menschheit steht vor neuen existenziellen Herausforderungen, wachsenden Ungleichheiten innerhalb und zwischen Ländern und Generationen, konkurrierenden globalen Strategien zwischen Großmächten, Schwachstellen im multilateralen System und großen militärischen Konflikten. Es besteht eine deutliche Kluft zwischen diesen globalen Herausforderungen und dem derzeitigen System der Weltordnungspolitik. Um die zahlreichen Herausforderungen, mit denen unsere Welt derzeit konfrontiert ist, erfolgreich bewältigen zu können, sind Innovationen erforderlich. Während sich die meisten Forschungsarbeiten zur Global Governance auf qualitative Methoden konzentrieren, zielt dieses Projekt darauf ab, datenwissenschaftliche Methoden auf dieses auf qualitative Forschung ausgerichtete Gebiet anzuwenden.

Die Covid-19-Pandemie hat die Unzulänglichkeiten der Global Health Governance bei der Bewältigung globaler Krisen offenbart. Dieses Projekt zielt darauf ab, die Möglichkeiten der angewandten Methoden der Datenverarbeitung zu nutzen, um neue Formen der multilateralen Zusammenarbeit unter Einbeziehung nichtstaatlicher Akteure und nichttraditioneller Konstellationen in der globalen Gesundheitssteuerung und darüber hinaus zu identifizieren und zu fördern. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf Modellen der öffentlich-privaten Zusammenarbeit über politische Bereiche hinweg, auf den beteiligten öffentlichen und privaten Akteuren (z. B. Stiftungen, Unternehmen, Organisationen der Zivilgesellschaft) und Netzwerken sowie auf ihrer Anwendbarkeit und Übertragbarkeit auf die globale Gesundheitssteuerung.Potenzielle Projektideen könnten darin bestehen, datenwissenschaftliche Techniken einzusetzen, um Akteure und öffentlich-private Partnerschaftsmodelle zu kartieren, Netzwerke zu identifizieren und ihre Wirksamkeit zu analysieren. Auf diese Weise sollen umsetzbare Erkenntnisse geliefert und innovative Lösungen gefördert werden, um die globale Gesundheitsversorgung zu verbessern und globale Herausforderungen wirksamer anzugehen. Zusätzlich zu den allgemeinen Bewerbungsunterlagen werden die Bewerber gebeten, eine Projektidee vorzustellen (max. zwei Absätze).

Fellow:

Mentor: - Thema 4: 70 Jahre DGAP – Eine datenbasierte Retrospektive/ 70 Years of DGAP - A Data-Based Retrospective

-

Das Projekt „70 Jahre DGAP – Eine datenbasierte Retrospektive“ zielt darauf ab, die historische Entwicklung und den Einfluss der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik e.V. (DGAP) anhand datenbasierter Analysen und Visualisierungen umfassend darzustellen. Im Mittelpunkt steht die methodische Aufbereitung und Analyse historischer Daten, um zentrale Ereignisse, thematische Schwerpunkte oder Netzwerkdynamiken der DGAP über die letzten sieben Jahrzehnte zu beleuchten.

Mit einem datenjournalistischen Ansatz werden historische Daten, wichtige Ereignisse und politische Ereignisse aufgearbeitet. Ziel ist es, nicht nur zeitliche Entwicklungen aufzuzeigen, sondern auch die Netzwerke und Verbindungen, die die DGAP in dieser Zeit geknüpft hat, sichtbar zu machen. Interaktive Visualisierungen sollen dabei helfen, die Reichweite und den Einfluss der DGAP zu verdeutlichen.

Durch die enge Zusammenarbeit mit dem Kommunikationsteam der DGAP wird sichergestellt, dass die Ergebnisse klar und zugänglich präsentiert werden. Dieses Projekt soll einen ansprechenden Überblick über die Geschichte und die Bedeutung der DGAP bieten und gleichzeitig ein Beispiel für die Möglichkeiten innovativer Datenvisualisierung in der historischen Aufarbeitung sein.Fellow:

Mentorin:

Einen genauen Projektplan erstellen Fellows gemeinsam mit ihren Mentor:innen zu Beginn des Fellowship. Es ist ausschließlich bei Thema 3 erforderlich, den Bewerbungsunterlagen eine Projektskizze beizulegen.

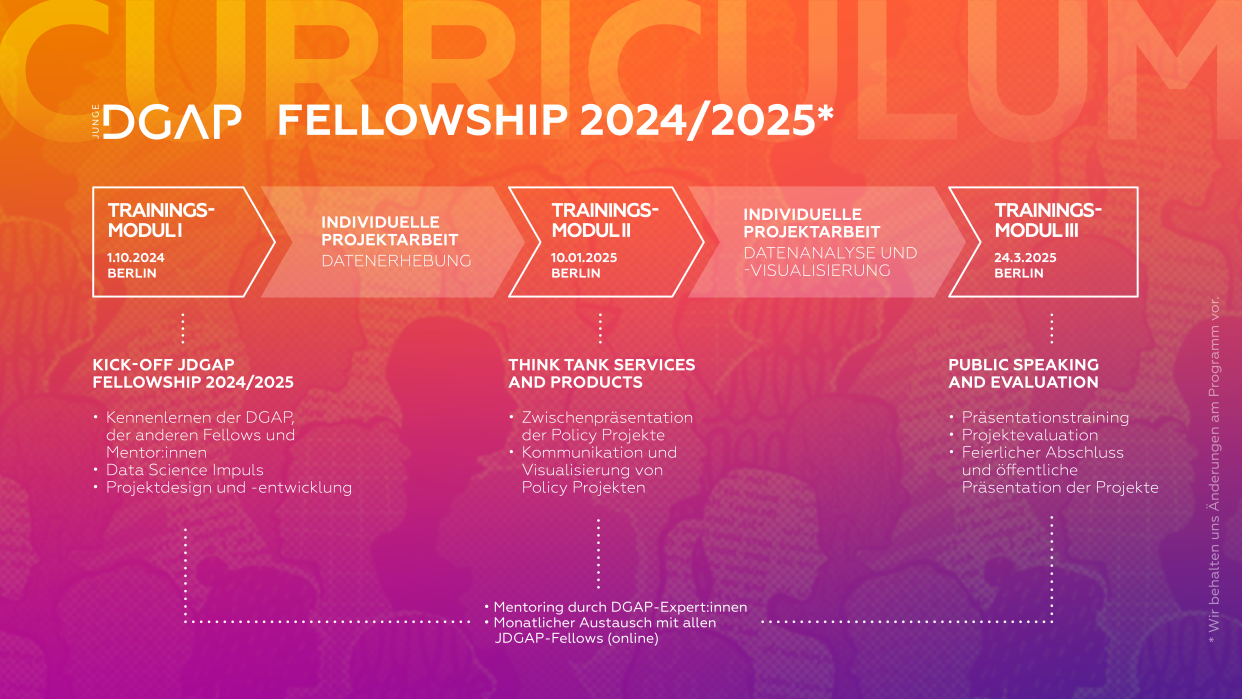

Ein begleitendes Trainingsprogramm

Neben der fachlichen Betreuung profitieren die Fellows von einem strukturierten Trainingsprogramm. Es begleitet die Fellows im Prozess der Umsetzung ihrer Policy-Projekte. In interaktiven Workshops vermitteln Expert:innen praktisches Wissen, Instrumente und wichtige Rahmenbedingungen für innovative und wirkungsvolle Think-Tank-Arbeit. Darüber hinaus finden verschiedene Networking-Aktivitäten statt, bei denen die Fellows die Möglichkeit haben, ihre Mentorinnen und Mentoren besser kennenzulernen und sich mit anderen Mitarbeitenden der DGAP und darüber hinaus auszutauschen.

Die Teilnahme an den Trainingsmodulen ist verpflichtender Bestandteil des Fellowship. Das Curriculum ist wie folgt aufgebaut:

Die DGAP behält sich Programmänderungen jederzeit vor.

Anforderungen

Von allen Fellows wird eine aktive Teilnahme an allen Trainingsmodulen und den monatlichen Jour-Fixe-Terminen sowie die eigen- und selbstverantwortliche Arbeit an den individuellen Policy-Projekten erwartet. Zwischen DGAP und den Fellows wird ein Fellowship-Vertrag geschlossen, der die beiderseitigen Rechte und Pflichten festlegt. Nach erfolgreicher Teilnahme an mindestens 80 Prozent aller Pflichtmodule und der Durchführung des Policy-Projekts erhalten die Fellows Zertifikate für ihre Teilnahme am Programm sowie eine einjährige kostenfreie Mitgliedschaft in der DGAP.

Sprachen

Für das Fellowship sind sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse (C1) erforderlich. Die Arbeitssprache mit den Mentorinnen und Mentoren sowie bei angestrebten Publikationen oder Veranstaltungen kann individuell gewählt werden; die Trainingsmodule finden auf deutscher Sprache statt. Die Arbeitssprache in der DGAP ist überwiegend Deutsch.

Bezahlung und Arbeitsumfang

Fellows erhalten monatlich eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 450,-€. Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 8 Stunden. Es gilt zu beachten, dass Fellows mit Erstwohnsitz in Deutschland gemeldet sein müssen.

Falls sich der Wohnort in Deutschland außerhalb Berlins befindet, werden Reisekosten und Unterkunft während der drei Trainingsmodule im Rahmen der DGAP-Richtlinien übernommen.

Vergangener Jahrgang

Zyklus 2023/2024

- Thema 1: Normen im Cyberraum

-

Mentor:in: Dr. Valentin Weber, Maria Pericàs Riera, Zentrum für Geoökonomie, Geopolitik und Technologie

Fellow: Hannah-Sophie Weber

Das Projekt „Normen im Cyberraum“ analysiert die Entstehung von Normen innerhalb der OEWG und GGE der Vereinten Nationen sowie außerhalb in staatlich geführten Cyber-Operationen. Es erforscht die sich verschiebenden Grenzen des als (in)akzeptabel empfundenen Verhaltens von Staaten und verbindet deutsche Gespräche zu diesen Themen mit internationalen Diskussionen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Erforschung der Auswirkungen neuer Technologien wie Quantencomputing, künstliche Intelligenz und das Internet der Dinge auf Cybernormen.

Das Fellowprojekt will untersuchen, wie Staaten kritische Infrastruktur definieren. Die gesammelten Daten würden in einer Weltkarte mit interaktiven Elementen visualisiert, um die Ergebnisse öffentlich zugänglich zu machen. Das Projekt knüpft an die OEWG für die Sicherheit von Informations- und Kommunikationstechnologien 2021-2025 an und trägt dazu bei, mehr Transparenz zu schaffen und das zwischenstaatliche Vertrauen zu stärken.

Zur Projektwebsite - Thema 2: Zivile Stabilisierung

-

Mentor:in: Florence Schimmel, Marco Schäfer, Zentrum für Sicherheit und Verteidigung

Fellow: Pauline Hoffmann

Die Gesellschaften der Sahel-Staaten sind mit bewaffneten Gruppen, Klimawandelfolgen, starkem Bevölkerungswachstum, unsicheren Regierungsverhältnissen und anderen Herausforderungen konfrontiert. Niger galt hier lange als Stabilitätsanker in der Sahel-Region, dessen demokratisch gewählte Regierung an russischer Einflussnahme kein Interesse zeigt und Partnerschaften mit vielen europäischen Staaten verfolgt. Doch der Putsch vom 26. Juli 2023 ändert nun auch hier die Gegebenheiten. Gerade die Tatsache, dass scheinbar niemand darauf vorbereitet gewesen ist, veranschaulicht die mangelnde Übersicht in der zahlreichen militärischen und zivilen Zusammenarbeit. Mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen kann sich das Vorhaben dynamisch anpassen; so halten es auch die Aktivitäten des begleitenden Projekts.

Im Erkenntnisinteresse stehen die Partnerschaften der nigrischen Regierung mit internationalen Regierungen (z.B. Deutschland, Frankreich) und multilateralen Akteuren (z.B. Vereinte Nationen, Europäische Union, Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft). Dabei können historische Entwicklungen quantitativ untersucht werden, z.B. wie sich die wirtschaftliche und militärische Zusammenarbeit mit China, Ägypten und Deutschland über die Jahre verändert hat. Hier bietet sich zum Beispiel eine Aufbereitung und Darstellung von bisherigen Lieferungen militärischen Materials verschiedener Quellen an die nigrische Regierung an. Zudem können qualitative Untersuchungen die Auswertung ergänzen, um Erklärungen für etwaige Veränderungen zu entwickeln. Möglich ist auch ein Blick auf das heutige Akteursgefüge und eine Visualisierung der unübersichtlichen Gemengelage.

Zur Projektseite - Thema 3: Influencer, Desinformation und Demokratie im digitalen Zeitalter

-

Mentorin: Dr. Katja Muñoz, Zentrum für Geopolitik, Geoökonomie und Technologie

Fellow: Louisa Brög

Die Erhaltung und Wiederherstellung von Vertrauen in die Demokratie ist ein wichtiges Ziel der Bundesregierung und der EU. Das DGAP-Zentrum Geopolitik, Geoökonomie und Technologie geht im Rahmen des deutsch-amerikanischen Projekts „Influencer, Desinformation und Demokratie im digitalen Zeitalter“ diesem hochaktuellen und drängenden Thema nach und untersucht Desinformation und weitere Online-Schwachstellen in Demokratien anhand von Influencer:innen.

Weltweit werden digitale Räume durch eine wachsende Zahl von bezahlten Profis, staatlich unterstützten Agenten und ideologisch Motivierten manipuliert. Zugang zu immer leistungsfähigeren Werkzeugen vor allem im KI-Bereich und weiterhin schlecht geschützte Plattformen und der Abbau von Wahlintegritäts- bzw. Desinformationsbekämpfungsteams sind schlechte Voraussetzungen für 2024, wo weltweit bis zu 70 Wahlen stattfinden werden, u. a. Europa Parlamentswahl, U.S. Präsidentschaftswahl, sowie u.a. Wahlen in der Ukraine und Taiwan.

Das Fellowprojekt will quantitativ untersuchen wie in laufenden oder zukünftigen politischen Kampagnen vermehrt auch KI im Rahmen von Influence Operations genutzt wird, und sich auf deren Auswirkungen auf Politik und Wahlen und Kampagnen fokussieren. - Thema 4: Klimamigration

-

Mentorin: Mechthild Becker

Fellow: Michelle Grunwald

Klimabedingte Migration ist kein fiktives Zukunftsszenario, sondern bereits jetzt Realität. In der vergangenen Dekade wurden jährlich über 20 Millionen Menschen durch klima- und wetterbedingte Katastrophen zur Flucht getrieben. Selbst unter Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze wird sich die Situation wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge in Zukunft deutlich verschärfen. Vielerorts wird die globale Erwärmung eine Verschlechterung der Lebensbedingungen nach sich ziehen, bei höheren Erwärmungsgraden kann es sogar zur Unbewohnbarkeit bestimmter Gebiete kommen. Die Möglichkeit zu migrieren, wird somit zum Instrument der Überlebenssicherung.

Deutsche Außen- und Entwicklungspolitik, sowie in Teilen auch die Innenpolitik, müssen dieser Realität Rechnung tragen. Denn trotz intensiver wissenschaftlicher Forschung zum Thema, fehlt es an konkreten politischen Fortschritten, welche die Situation von Personen, die im Kontext des Klimawandels zur Migration gezwungen sind, verbessern würden. In diesem Kontext wollen wir in unserer Partnerschaft mit der Robert-Bosch-Stiftung gemeinsam durch gezielte Politikberatung und Vernetzung einen Beitrag leisten.