| Der von Macron eingeführte Souveränitätsbegriff ist wichtiger Dreh-und Angelpunkt für die Angriffe französischer Rechtsaußen-Parteien auf die EU geworden. |

| Deutschland dient dabei häufig als Feindbild. Der Unwillen der Bundesregierung, auf französische EU-Reformvorschläge zu reagieren, droht die Position der Rechtsaußen-Parteien zu stärken. |

| Noch schwerer wiegt der Eindruck aus Wirtschaft und Politik, Deutschland versuche, anderen Mitgliedstaaten die eigenen Positionen aufzudrängen, etwa in der Energiepolitik. Dies sollte dringend vermieden werden. |

| Beide Parteien haben alternative Pläne für die Zukunft der Union. Ihre Programme als „anti-europäisch“ abzutun, reicht nicht mehr. Sie müssen dringend ernsthaft analysiert werden. |

This policy brief does not contain footnotes. To view the footnotes, please download the pdf version here.

Abstiegsängste und Identitätskrise beeinflussen Wahl

Die Europawahl am 9. Juni findet im Kontext wachsender internationaler Krisen statt. In der EU kommen zu den bestehenden Sorgen vor einem relativen wirtschaftlichen Abstieg und dem politischen Bedeutungsverlust der Union zunehmend existenzielle Ängste hinzu, die seit dem Ende des Kalten Krieges verschwunden waren: Teile der Wählerschaft fürchten die Konsequenzen des Klimawandels, andere die Überfremdung durch unkontrollierte Zuwanderung. Russlands Angriff auf die Ukraine hat zudem die Sorge vor einem großen Krieg nach Europa zurückgebracht, der möglicherweise eine nukleare Dimension haben könnte.

Diese Sorgen und Ängste beeinflussen die aktuellen Wahlkämpfe in allen EU-Mitgliedstaaten. Sie werden die Mehrheitsverhältnisse im nächsten EU-Parlament (EP), die Zusammensetzung und Agenda der nächsten EU-Kommission prägen. Für viele Wähler liegt eine Reaktion zurzeit offenbar in der Wahl der Rechtsaußen-Parteien. Seit Beginn des Jahres wird viel über einen „Rechtsruck“ in Europa geschrieben und die „Geostrategie von rechts außen“ analysiert. Im EU-Gründungsland Italien sind Georgia Meloni und ihre Fratelli d’Italia in Rekordzeit von gefährlichen Faschisten zu möglichen Königinnenmachern geworden, die von der amtierenden EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen umworben sind. Und in den Niederlanden, einem weiteren EU-Gründungsland, ist es dem Rechtspopulisten Geert Wilders zuletzt nach vielen Jahren gelungen, eine Regierung zu bilden, die von ihm abhängig ist.

Auch in Frankreich stehen die Zeichen auf Sturm. Denn während der liberale Präsident Macron, der sich seit 2017 gerne als „weder rechts noch links“ präsentiert, in den sieben Jahren seiner bisherigen Amtszeit meist als optimistischer Ideengeber für die EU auftrat und für mehr EU-Souveränität warb, warnte er zuletzt mit deutlichen Worten. Seine zweite Sorbonne-Rede, Ende April, sollte wachzurütteln: Die „europäische Zivilisation“ sei sterblich. Die Warnungen gründen auf der Wahrnehmung, dass die EU droht, von der Weltpolitik überrollt zu werden: Seit Jahren ist keine nennenswerte Vertiefung der Union mehr gelungen, die dringend reformbedürftig ist. Die Erweiterungspolitik, vor dem Hintergrund des russischen Revisionismus zum Instrument einer geopolitisch potenten EU deklariert, droht, an der Uneinigkeit ihrer 27 Mitgliedstaaten zu scheitern. Eine bedeutende Reaktion aus Deutschland oder anderen EU-Mitgliedstaaten auf die Warnungen Macrons ist bisher ausgeblieben.

Ein zweiter Grund für die Dringlichkeit Macrons liegt in seiner eigenen innenpolitischen Position. Seit Mitte 2022 regiert der französische Präsident ohne eigene parlamentarische Mehrheit, ist abhängig von den Oppositionsparteien. Deren größte Fraktion in der Nationalversammlung stellt das RN, das Macron seit Jahresbeginn vor sich herzutreiben scheint und der Präsidentenpartei einen Kurs aufzwingt, der immer deutlicher rechts der Mitte liegt. Sein Versprechen von 2017, die rechts-links-Spaltung der französischen Politik zu überwinden, hat Macron aus Sicht vieler Experten eingelöst. Doch anders als von ihm erhofft, deutet sich dabei, ähnlich wie andernorts, auch in Frankreich die Verschiebung des politischen Diskurses insgesamt nach rechts an.

Liberale gegen Nationalisten statt rechts gegen links

Von „der“ Rechten zu sprechen ist eine Verkürzung, die bedeutende Unterschiede ausblendet. Frankreichs Rechte (und Linke) ist in eine Vielzahl von Bewegungen und Parteien zersplittert. Die einflussreichste Analyse der Ideengeschichte rechter Parteien in Frankreich stammt von dem Historiker René Rémond, der drei große Strömungen unterscheidet: Zunächst die „Ultras“, die als Reaktion auf 1789 die Restauration und Wiedereinsetzung des Monarchen anstrebten. Von dieser ersten hoben sich schnell die sogenannten „Orleanisten“ ab. Liberaler als die Ultras, strebten sie eine Kompromisslösung zwischen Monarchie und Republik an. Als letzte Kategorie definiert Rémond die Bonapartisten, benannt nach General und Kaiser Napoleon Bonaparte. Die nationalistischen Bewegungen des späten 19. und des 20. Jahrhunderts sieht Rémond als deren Nachfolger.

Bis heute wird Rémonds Dreiteilung als Ausgangspunkt zur Analyse rechter Parteien verwendet, sie wurde in der Zwischenzeit aber kritisiert und ergänzt. Viele Wissenschaftler und Analysten sehen den Zweikampf zwischen rechten und linken Ideen, der in westlichen Demokratien Politik bestimmt, in Frankreich aktuell durch das Duell zweier rechter Parteienfamilien ersetzt: In den Präsidentschaftswahlen von 2017 und 2022 standen sich mit dem RN und Macrons Partei Renaissance (zuvor La République en Marche) zwei Parteien gegenüber, die von den meisten Kommentatoren beide dem rechten Spektrum zugeordnet werden: „Die Rechts-Links Spaltung bestimmt nicht länger das politische Leben [Frankreichs]“, sagt der Historiker Gilles Richard. Dieser Trend werde vor allem dadurch bestärkt, dass nicht mehr soziale Fragen im Zentrum der Debatten stünden, sondern Fragen der nationalen Identität.

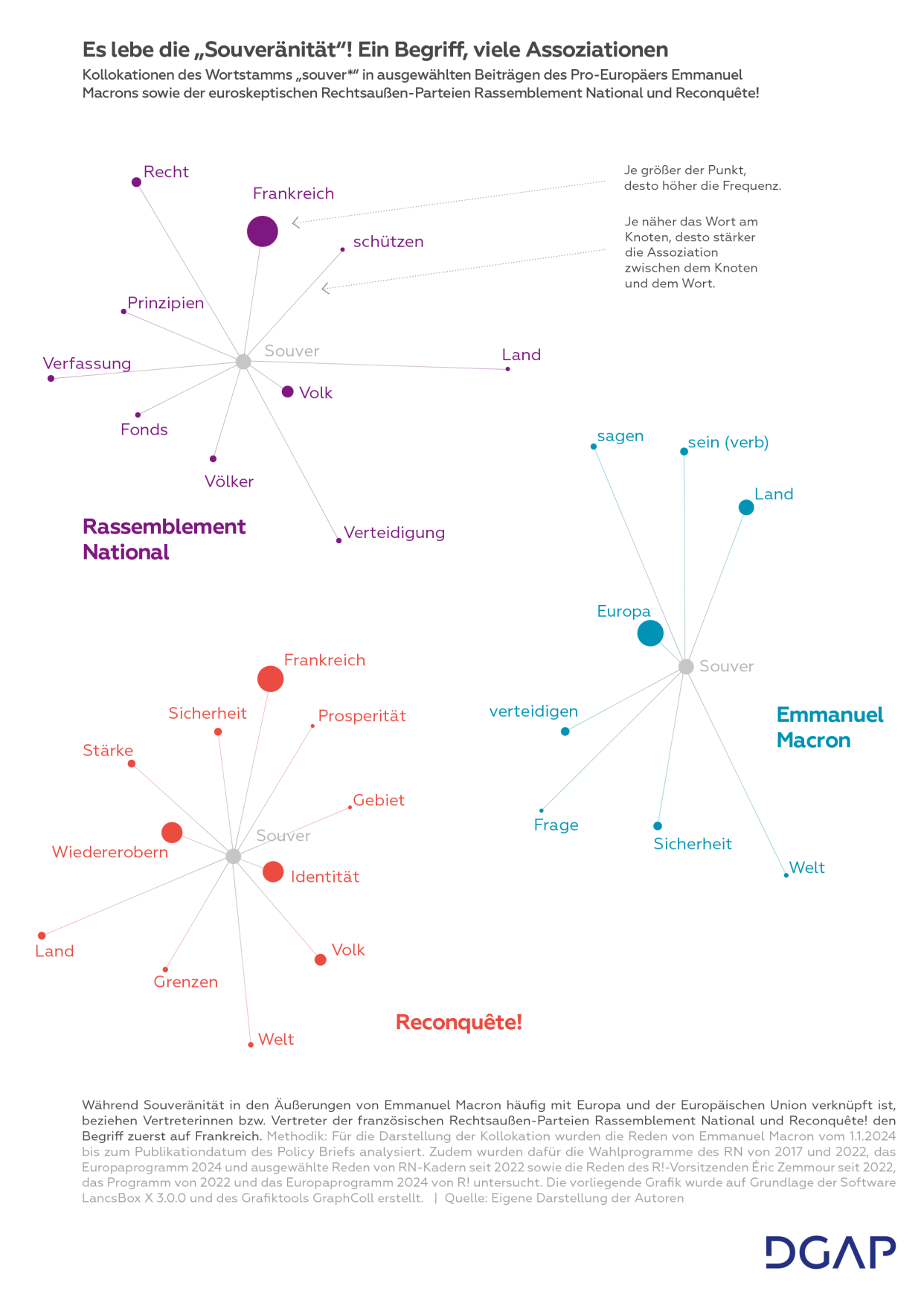

Diese Fragen haben seit Jahresbeginn auch den französischen Europawahlkampf bestimmt. Der Zweikampf der rechten Parteien entspricht der historischen Unterscheidung Rémonds in Liberale (Renaissance) und Nationalisten (RN und R!). Im Rahmen der Europawahl und der Frage, wie sich das Verhältnis zwischen Nationalstaaten und EU zukünftig entwickeln soll, zeichnet sich der Kampf zwischen den beiden Blöcken dabei schärfer ab als bei nationalen Wahlen. Denn Wahlkampf und Wahlprogramme der drei rechten Parteien Renaissance, RN und R! drehen sich im Wesentlichen um Variationen des Souveränitätsbegriffes und Antworten auf die Frage, wie Frankreich seine Souveränität zukünftig erhalten kann.

Unterschiede zwischen RN und R!

RN und R! gehören beide der nationalistischen Rechten an, sie ähneln sich programmatisch. Ihr Wahlkampf ist auf die Verteidigung der nationalen Souveränität Frankreichs fokussiert, die aus Sicht beider Parteien von Macron und seinen Verbündeten ausverkauft wird. Der Kampf gegen den Einfluss „Brüssels“ oder gegen die „deutsche Dominanz“ in der Europapolitik und den von ihnen konstatierten Kontrollverlust – in der Einwanderungspolitik, aber auch in der Wirtschafts- oder Landwirtschaftspolitik sowie in der Verteidigungspolitik – bestimmt die Wahlprogramme. Das RN ruft den 9. Juni deshalb zur Wahl zwischen dem „Gewaltmarsch“ zum zentralisierten Superstaat und der „Rückkehr des Volkes“ nach Brüssel und Straßburg aus. Und bei R! heißt es, erstmals seit 1979 könnten nationale Kräfte bei einer Europawahl den „föderalistischen Konsens brechen“. Beide sind sich in ihrer Fundamentalopposition gegen die Europapolitik Macrons und seiner Partei Renaissance und deren Verbündeter einig.

Es gibt aber wichtige Unterschiede, angefangen bei der Zugehörigkeit zu den Parteienfamilien im EP: Das RN, die Partei Marine Le Pens mit ihrem Spitzenkandidaten Jordan Bardella, war 2015 an der Gründung der Fraktion Europa der Nationen und der Freiheit (ENF) beteiligt. Nachdem deren Erweiterung (unter anderem um die ungarische Fidesz-Partei, die polnische PiS und die Brexit-Partei UKIP) scheiterte, wurde sie 2019 in Identität und Demokratie (ID) umbenannt. R!, die als Spitzenkandidatin eine Nichte Le Pens, Marion Maréchal, ins Rennen schickt, hat bisher nur einen Europaabgeordneten. Nicolas Bay (zuvor Abgeordneter des RN), wurde im Februar 2024 als erster Franzose überhaupt Mitglied der 2009 gegründeten Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer (EKR).

Auffällig ist die Diskrepanz der Positionierung des RN und R! im nationalen und europäischen Kontext. In Frankreich wird R! eindeutig rechts des RN eingeordnet. Die Partei wird als isoliert wahrgenommen, hat – anders als das RN – kaum Einfluss auf nationale Gesetzgebungsprozesse und die öffentliche Debatte. Die auch in Deutschland viel kommentierte „Entdiabolisierung“ des RN ist R! bisher nicht gelungen. Auf EU-Ebene kehrt sich diese Wahrnehmung aufgrund der Zugehörigkeit zu den dortigen Parteienfamilien um: Während ID, die Fraktion des RN (und bis vor Kurzem auch der Alternative für Deutschland, AfD), isoliert ist und als extremistisch gilt, wird die EKR-Fraktion, der R! angehört, als Königinnenmacherin der nächsten EU-Kommission gehandelt. Dank der Zugehörigkeit Georgia Mellonis und ihrer Fratelli d’Italia, die bei der Wahl am 9. Juni mit großem Zuwachs rechnet, wird EKR von der amtierenden Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der Fraktion Europäischer Volksparteien (EVP) umworben. Es gilt, Stimmen für eine zweite Amtszeit von der Leyens zu sichern.

Ein zweiter wichtiger Unterschied zwischen RN und R! betrifft die Positionierung im Verbund mit europäischen Partnerparteien. Das RN hat eindeutig die nationale Debatte als Rahmen gewählt. Seine Vertreter verweisen im Programm und bei Wahlkampfauftritten selten auf Verbindungen mit Verbündeten in anderen EU-Mitgliedstaaten. Ganz im Gegenteil hat sich das RN zuletzt mehrmals öffentlich von europäischen Partnerparteien distanziert, insbesondere von der AfD. RN-Spitzenkandidat Bardella, der in der Vergangenheit mehrmals als Redner bei Kongressen konservativer Parteien auftrat, etwa bei der Conservative Political Action Conference (CPAC), erwähnt die Auftritte im Wahlkampf kaum. Der Fokus auf den Zweikampf mit Präsident Macron und Renaissance entspricht der Strategie des RN: Man kämpfe gegen den Willen Macrons, die EU in einen Zentralstaat zu verwandeln. Das RN wolle eine „Europäische Allianz der Nationen“ gründen, um den Völkern ihre Souveränität zurückzugeben.

Anders R!, deren Programm den Kampf um die „europäische Zivilisation“ als politisches Kernziel ausgibt. Schon heute, schreiben die Verantwortlichen, vereinige die EKR-Fraktion Parteien aus 17 EU-Mitgliedstaaten, stelle in vier Staaten die Staats- und Regierungschefs. Die Gruppe sei gut aufgestellt, um im nächsten EP eine „entscheidende Kraft“ zu werden. Der Abgeordnete Bay etwa stellte seine Teilnahme an einem Treffen EKR-Abgeordneter im italienischen Subiaco im März und die dortige Unterzeichnung einer „Charta für konservative Werte“ stark hervor. Zugespitzt hatte der Wahlkampf von R! eine starke europäische Dimension, der des RN nicht.

Nationalstaat und EU als Nullsummenspiel

Die nationalistische Rechte in Frankreich ist sich in ihrer Ablehnung der derzeitigen EU und der Europapolitik Macrons einig: Die EU überschreite ihr Mandat und ziehe immer mehr Macht an sich. Aus Sicht des RN und R! zerstört sie dabei die Nationalstaaten, die diesen Prozess seit den 1950er Jahren angestoßen haben. Beide berufen sich in ihrer Kritik auf Charles de Gaulle, den Gründervater der Fünften Französischen Republik, der ein „Europa der Nationen“ verteidigte. Das RN positioniert das eigene Programm als „souveränistisch“, gegen das „föderalistische“ Programm der Macron-Partei Renaissance gerichtet. Die Kritik konzentriert sich dabei häufig auf aktuelle Reformpläne in der EU, die eine Ausweitung von Entscheidungen per qualifizierter Mehrheit vorsehen. In den Vorschlägen des belgischen Europaabgeordneten Guy Verhofstadt, selbst Mitglied der Renew-Fraktion, der auch Renaissance angehört, wird der Versuch gesehen, „Frankreich in einen europäischen Zentralstaat zu verwässern“.

Besonders kritisch sehen das RN und R! den Anspruch der EU, ein „geopolitischer“ Akteur mit einer eigenen Außen- und Sicherheitspolitik zu werden. Dass Kommissionspräsidentin von der Leyen diesen Anspruch seit 2019 formuliert und vor dem Hintergrund des anhaltenden Krieges in der Ukraine noch verstärkt hat, wird als besonders offensichtlicher Angriff auf die Souveränität der Nationalstaaten empfunden. Die Kommission habe sich im Zuge der Covid-Pandemie bereits unberechtigt Kompetenzen in der Gesundheitspolitik angeeignet, zwinge seit Jahren den Mitgliedstaaten ihre Asylpolitik auf und versuche nun mit Blick auf den Krieg in der Ukraine, sicherheitspolitische Kompetenzen an sich zu reißen, heißt es im Wahlprogramm des RN.

Anders als Präsident Macron, der die Vorteile einer Bündelung nationaler Ressourcen auf EU-Ebene unterstreicht, sehen Frankreichs Rechtsaußen entsprechende Vorstöße aus Brüssel als Nullsummenspiel: Wachsen Spielräume für die EU-Kommission, nehmen sie für nationale Regierungen ab. Beim Wahlkampfauftakt in Marseille fasste es RN-Spitzenkandidat Bardella im März 2024 wie folgt zusammen: „Frankreich muss nicht sterben, damit Europa lebt“.

Beide Parteien kritisieren zudem den Verweis auf „europäische Werte“, etwa im langjährigen Konflikt der EU-Kommission mit der PiS-Regierung in Polen oder der ungarischen Regierung. Diese Werte würden regelmäßig als Argumentationsgrundlage genutzt, kritisiert ein Vertreter des RN, etwa bei Konflikten um die Rechtsstaatlichkeit. Dabei gebe es keine klare Definition. Auch Vertreter von R! kritisieren den wertegeleiteten Diskurs aus Brüssel. Sie stellen gleichzeitig jedoch die Verteidigung ihrer eigenen Definition „europäischer Werte“ in den Mittelpunkt ihres Programms. Während also für das RN die Einmischung der EU das grundlegende Problem ist, konzentrieren Vertreter von R! ihre Kritik vor allem auf Inhalte: Die europäische Zivilisation sei durch „linke Entgleisungen“ (häufig „Wokismus“) einerseits und den Islamismus andererseits gefährdet. „Brüssel“ finde keine Antworten oder wolle keine finden.

Deutschland als Fixpunkt der Kritik

Während der EU-Kommission, dem EP oder schlicht „Brüssel“ der schleichende Machtausbau vorgeworfen wird, wird Deutschland häufig als Strippenzieher und Profiteur dieser Entwicklung dargestellt. Experten und politische Beobachter attestieren den französischen Rechtsaußen-Parteien eine ausgeprägte Germanophobie. Kritik an der deutschen Politik ist seit Jahren eine Konstante in französischen Wahlkämpfen, hat sich zuletzt thematisch aber verändert. Bis vor einigen Jahren konzentrierten sich die Vorwürfe im Kontext der Verwerfungen der Währungs- und Staatsschuldenkrise nach 2008 meist auf die wirtschaftliche Dominanz Deutschlands. So warf Marine Le Pen im Wahlkampf 2017 Emmanuel Macron, bis 2016 Wirtschaftsminister, vor, gegen diese Dominanz nichts unternommen zu haben.

Mit der Kritik geht häufig der Vorwurf an die Regierung einher, sich den deutschen Interessen zu unterwerfen. Etwa in der Wirtschafts- und Finanzpolitik, oder, wie zuletzt häufig vernommen, in der Energiepolitik. 2015 nannte Le Pen den damaligen Präsidenten Francois Hollande einen „Vizekanzler“ Angela Merkels. Dass Deutschland deutsche Interessen verteidige, überrasche nicht, sagte sie 2016. Schockierend sei jedoch, dass auch französische Regierungen deutsche Interessen verteidigten. Auch der R!-Vorsitzende Éric Zemmour hat den Regierungen in Paris wiederholt Naivität im Umgang mit Deutschland vorgeworfen. Häufig wird dabei die Metapher des deutsch-französischen „Paares“ zitiert, die eine französische Wunschvorstellung sei. Frankreich müsse, so sieht es Zemmour, dringend zu einer nüchternen Einschätzung des Nachbarn zurückkehren, wie sie etwa Charles de Gaulle gepflegt habe.

Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine verändert sich die Kritik an Deutschland. Zu den Vorwürfen, französische Regierungen verteidigten die Interessen ihrer Industrien nicht, gesellen sich neue Töne. Zunehmend werden auch die deutschen Ambitionen in der Außen- und Sicherheitspolitik thematisiert. Die Sorge, Deutschland wolle neben der wirtschaftlichen auch eine militärische Dominanz erlangen, schwäche bewusst französische Positionen, baut auf alten Vorwürfen auf. Schon 2019, als in Aachen ein neuer deutsch-französische Kooperationsvertrag unterzeichnet wurde, warf Le Pen Macron vor, Frankreich zu „verraten“: Er wolle Frankreichs Nuklearwaffen teilen und den ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat europäisieren. Die im Vertrag vereinbarte Abstimmung beider Länder vor Entscheidungen in der EU oder den VN sei eine „Einschränkung“ französischer Souveränität und nicht – wie von Macon dargestellt – deren Vervielfachung dank der bilateralen oder europäischen Kooperation.

Wie Deutschland Frankreichs Rechtsaußen begegnen sollte

Macron bleiben drei Jahre im Amt und der aktuellen und nächsten Bundesregierung drei Jahre, um mit einem verlässlichen Partner in Paris eine Agenda für die Zukunft der EU zu entwerfen.

Dieser Punkt ist aus deutscher Sicht entscheidend. Ob es der Bundesregierung gefällt, oder nicht: Der Ausgang der Präsidentschaftswahl in Frankreich wird 2027 auch davon abhängen, wie erfolgreich die Zusammenarbeit mit Deutschland und der EU von den Wählerinnen und Wählern empfunden wird. Dass Bundeskanzler Olaf Scholz und die Regierung in Erwartung der US-Präsidentschaftswahl im November aktuell die EU-Zusammenarbeit dem transatlantischen Verhältnis unterordnen, etwa mit Blick auf dringend notwendige Diskussionen zur verstärkten verteidigungspolitischen Kooperation, ist deshalb kurzsichtig.

Es gibt gute Gründe für die Annahme, dass eine RN-Präsidentschaft drastischere Auswirkungen auf Deutschland und die EU hätte als eine Rückkehr Donald Trumps ins Weiße Haus.

Politische Slogans wie der „europäische Pfeiler innerhalb der NATO“ müssen deshalb dringend mit Leben gefüllt werden. Wenn der französische Präsident sich mit Gesprächsangeboten zur nuklearen Abschreckung innenpolitisch exponiert, sollte die Bundesregierung darauf eingehen und diese Gespräche nicht aus Sorge vor potenziellen amerikanischen Reaktionen aufschieben. In dem Slogan Macrons, der im Europawahlkampf 2019 „für ein Europa, das schützt“ warb, liegt noch immer viel Potenzial – das aber zunehmend von den französischen Rechtsaußen-Parteien genutzt wird.

Die Gelegenheit, Frankreich zu einer Europäisierung seiner Verteidigungspolitik zu bewegen und die Ausgestaltung europäischer Souveränität zu diskutieren, ist günstiger denn je.

Die jüngsten Fortschritte der großen Rüstungskooperationsprojekte, Future Combat Air System (FCAS) und Main Ground Combat System (MGCS), sind zu begrüßen und sollten verstetigt werden.

Als Minimalziel sollte um jeden Preis der Eindruck einer deutschen Einmischung in französische Politik vermieden werden.

Dass die Bundesregierung zum Beispiel auch auf europäischer Ebene offensiv für ihre Version der Energiewende wirbt – und damit gegen die Nuklearenergie – ist das eine. Die Unterschiede in den energiepolitischen Entscheidungen Frankreichs und Deutschland werden die EU auf Jahre beschäftigen, im besten Fall den Wettbewerb um Ideen und Modelle im Kampf gegen den Klimawandel fördern. Doch in Frankreich ist mitunter der Eindruck entstanden, dass Deutschland aktiv französische Positionen hintertreibt. Dieser Eindruck ist für Macrons pro-europäische Positionen fatal, liefert den Rechtsaußen Munition für ihre Angriffe und nährt bei den französischen Wählern den Eindruck, ihr Präsident sei „naiv“, lasse sich von Deutschland vorführen und gefährde französische Interessen.

Ganz grundsätzlich wäre es wünschenswert, wenn im Rahmen der Wahlkämpfe – national und derzeit im Europawahlkampf – mehr Zeit auf die Analyse der Positionen der Rechtsaußen-Parteien verwendet würde.

Wahlkämpfe legen die innenpolitischen Dynamiken der betroffenen Staaten offen, liefern wertvolle Einblicke, auch für die Abschätzung zukünftiger Entwicklungen. In Deutschland wird diese Chance für ein besseres Verständnis unserer Partnerstaaten häufig vertan. Und das schlichte Abtun der Rechtsaußen-Programme als „anti-europäisch“ ist eine Verkürzung, die die Suche nach effektiven Antworten erschwert. Eine Partei, die im engsten europäischen Partnerstaat Deutschlands voraussichtlich rund 30 Prozent der abgegebenen Stimmen in einer Wahl erhält, muss verstanden werden – alles andere wäre verantwortungslos.