| Legitime Partner: Die deutsche Stabilisierungsstrategie liefert keine Anhaltspunkte dafür, was einen legitimen Partner in der Praxis ausmacht. Deutschland sollte hierfür klare Kriterien definieren. |

| Lokalexpertise: Entscheidungen für oder gegen eine Zusammenarbeit sind immer fallabhängig. Um diese kontextspezifisch fällen zu können, mangelt es allerdings an entsprechend verfügbarer Lokalexpertise. Daher sollte Deutschland künftig strategisch in Lokalexpertise investieren. |

| Grundlagen: Die deutsche Strategie benötigt mehr Klarheit bezüglich der Grundlagen künftiger Stabilisierungspolitik, insbesondere hinsichtlich der Einordnung von Sicherheitskooperationen zwischen Putschregierungen und Russland. |

Hier können Sie die französische Fassung der Analyse abrufen: Politique de stabilisation au lendemain des coups d'État au Sahel

Hier können Sie die englische Fassung der Analyse abrufen: Stabilization Policies After the Sahel Coups

Executive Summary

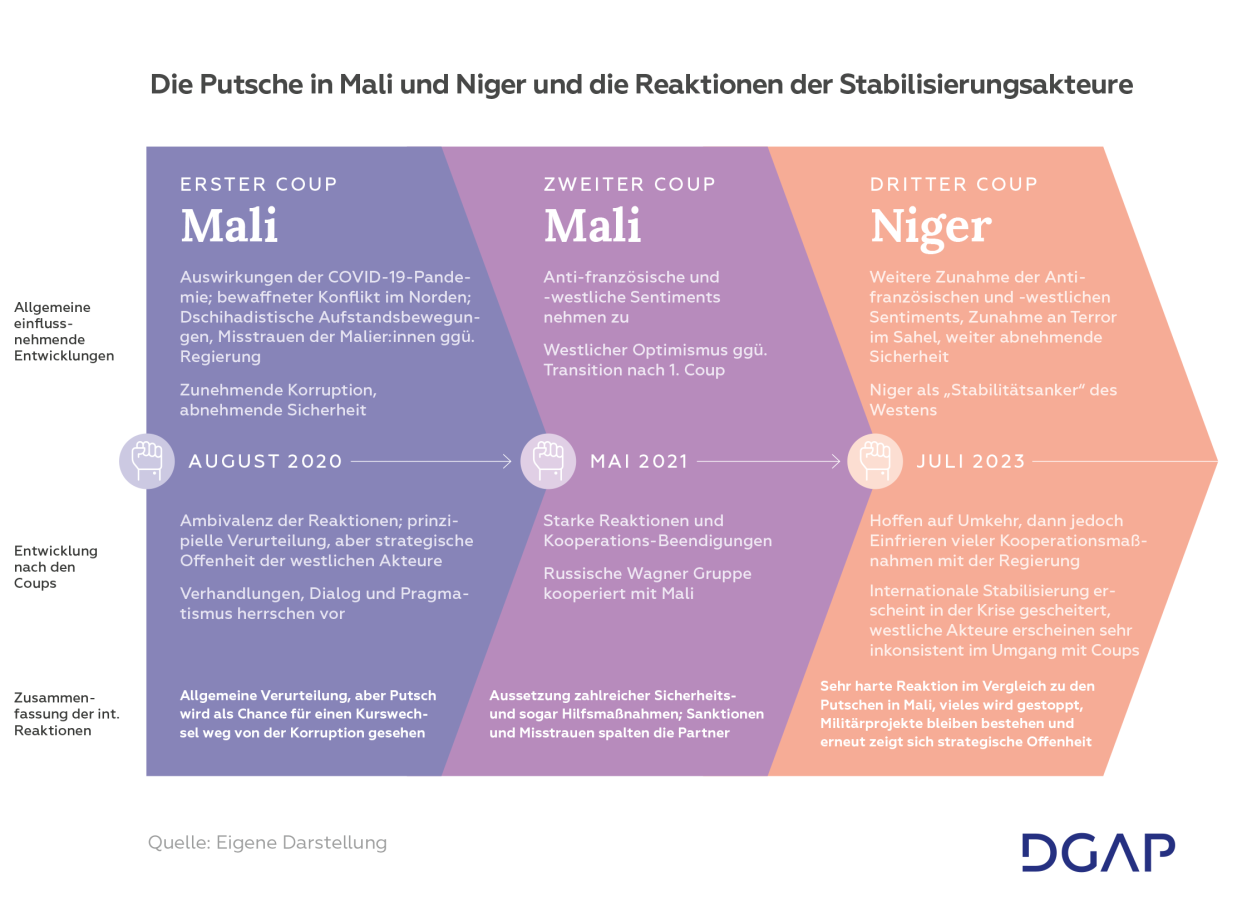

In ihrer Stabilisierungspolitik verfolgen Deutschland, die Niederlande, Großbritannien und die USA ähnliche Strategien. Diese Parallelen zeigten sich bisher vor allem im Sahel, wo bis zu den jüngsten Putschen, insbesondere in Mali und Niger, eine verstärkte Zusammenarbeit unter den Partnern erfolgte. Seit den Militärcoups – 2020 und 2021 in Mali sowie 2023 in Niger – stehen die Stabilisierungsakteure allerdings vor einem Dilemma: Einerseits möchten sie aufgrund fehlender demokratischer Prinzipien nicht mit den neuen Militärregierungen zusammenarbeiten. Andererseits möchten sie in der Region weiter ihre Interessen in den Bereichen Stabilität und Werte vertreten, etwa mit Blick auf demokratische Regierungsführung und die Achtung der Menschenrechte. Da Stabilisierung direkt auf Staatlichkeit und politische Prozesse abzielt, erschweren die Machtübernahme durch Putschisten und die Verhältnisse in der Sahelregion die Stabilisierungsbemühungen von Deutschland und seinen Partnern. Daraus ergeben sich folgende Fragen:

- Wo liegen grundsätzlich die Prioritäten der jeweiligen Stabilisierungsstrategien?

- Welche Prioritäten ergeben sich konkret im Fall eines Putsches?

- Und was bedeutet das für zukünftige Strategien?

Ausgangslage

Putsche fordern die Kooperation bei Stabilisierung heraus

Stabilisierung als außenpolitisches Instrument zielt darauf ab, legitime staatliche Strukturen und politische Prozesse zu stärken, um kurzfristig Konfliktauswirkungen abzumildern und langfristig weitere Konflikte zu vermeiden. Dabei handelt es sich um ein risikoreiches Unterfangen, denn Stabilisierung ist darauf ausgelegt, in fragilen und risikoreichen Konfliktumgebungen zu wirken. Insbesondere Deutschland hat über die letzten zehn Jahre den Schwerpunkt seines Stabilisierungsengagements in den Sahelstaaten aufgebaut. Die Bilanz dieser Engagements ist gemischt: bis zu den Putschen war der Erfolg in Mali eher begrenzt, während in Niger positive Entwicklungen verzeichnet wurden. Die Putsche der letzten Jahre haben die Zusammenarbeit allerdings erheblich erschwert und stellen die Stabilisierungsakteure vor eine große Herausforderung. Denn Putsche stellen naturgemäß die Legitimität der staatlichen Strukturen, die gestärkt werden sollen, infrage. Dies führt zu schwierigen Abwägungsfragen, ob Stabilisierungsbemühungen nun umso mehr zum Tragen kommen sollten oder im Gegenteil ihrer Grundlagen entzogen werden.

In dieser Studie werden die Stabilisierungsstrategien Deutschlands und einiger konzeptionell ähnlich gesinnter Partner – der Niederlande, Großbritannien und der USA untersucht –, insbesondere auch ihr Vorgehen während der Putsche in Mali 2020/21 und Niger 2023. Ziel ist es theorie- und praxisbasiert zu analysieren, welchen Prioritäten das Engagement verschiedener westlicher Staaten im Fall eines Putsches folgt und diese mit den jeweils ursprünglichen Zielen von Stabilisierung vergleichen. Daraus folgen Empfehlungen für das zukünftige Engagement politischer Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger.

Empfehlungen

Deutschland und seine Partner brauchen klare Ziele

Die Strategien der genannten Stabilisierungsakteure sollen eine koordinierte Wirkung ermöglichen, zeigen jedoch in entscheidenden Aspekten große Unterschiede. Insbesondere die länderspezifische Prioritätensetzung und deren Bewertung von legitimer Staatlichkeit führen zu Strategien, die nicht immer ein abgestimmtes Handeln ermöglichen. Der erste Putsch in Mali 2020 wurde zwar von allen untersuchten Akteuren öffentlich verurteilt, führte jedoch kaum zu praktischen Konsequenzen.

Die Reaktion auf den Coup in Niger 2023 fiel bei den Stabilisierungsakteuren deutlich härter aus, führte jedoch nicht wie intendiert zur Rückkehr des alten Regimes. Erst nach Monaten erkannten die Stabilisierungskräfte, dass ihr Vorgehen gescheitert war. Ihre Reaktion auf die Putsche änderte sich über den untersuchten Zeitraum erheblich, während ihre Strategiepapiere unverändert blieben.

Somit entsprachen die Reaktionen Deutschlands, der Niederlande, Großbritanniens und der USA nach den Putschen oft nicht den zuvor vereinbarten Stabilisierungszielen. Vor allem das Ziel der Unterstützung von „legitimer Staatlichkeit“ wird bei Putschen grundsätzlich stark herausgefordert. Hierbei bewerten die Akteure „Legitimität“ als Faktor sehr unterschiedlich, zum Beispiel mit Fokus auf die Regierungsform, das konkrete Vorgehen der Regierung oder die Zustimmung aus der Bevölkerung. Doch diese Bewertungsgrundlagen stehen auf wackeligen Füßen. Es stellt sich die Frage: Wenn Zustimmung der Bevölkerung ein Faktor ist, der die Legitimität einer Putsch-Regierung stärken kann, wie kann diese gemessen werden? Hier mangelt es an klaren Kriterien und einer belastbaren Datengrundlage.

Die Bundesregierung sollte ihre Ziele klarer definieren und mehr Lokalexpertise aufbauen

Deutschland und seine Partner sehen sich zu Recht als ähnlich gesinnte Stabilisierungsakteure, da sie vergleichbaren politische Ansätzen für geteilte Werte und Interessen verfolgen. Eine Gemeinsamkeit ist aber auch, dass sie jeweils keine klaren Kriterien definieren, was für sie eine legitime Regierung im Einsatzgebiet ausmacht, mit der sie Stabilisierungsmaßnahmen durchführen können. Diese Kriterien sollten die Länder dringend für sich selbst und idealerweise in einer gemeinsamen Absichtserklärung definieren. Das „Stabilization Leaders‘ Forum“ – ein Zusammenschluss, den Stabilisierungsakteure bereits zum gemeinsamen Austausch nutzen – bietet hierfür eine geeignete Plattform.

Eine entscheidende Frage in diesem Kontext ist, ob nach Putschen die Priorität auf der Wiederherstellung demokratischer Prozesse oder auf der Sicherheit liegt. So sehr die Akteure eine Gleichzeitigkeit dieser Ziele wünschen, zeigen bisherige Erfahrungen, dass sie sich entscheiden müssen.

Ein besseres Verständnis von lokalen Gegebenheiten durch ein Netzwerk vor Ort ist ebenfalls entscheidend. Dies hilft nicht nur bei der Einschätzung der Akzeptanz eines Putsches in der Bevölkerung, sondern trägt allgemein dazu bei, der Kontextspezifität von Stabilisierungsmaßnahmen gerecht zu werden. Instabilität in einer Region darf keine Ausrede dafür sein, den Überblick zu verlieren, sondern muss vielmehr ein Grund sein, intensiv in Lokal- und Sprachkenntnisse zu investieren. In volatilen Konfliktsituationen kann unmöglich alles genau im Blick behalten werden, doch eine strategisch bessere Aufstellung kann helfen, Handlungsmotive besser zu bewerten und das eigene Auftreten adäquat anzupassen.

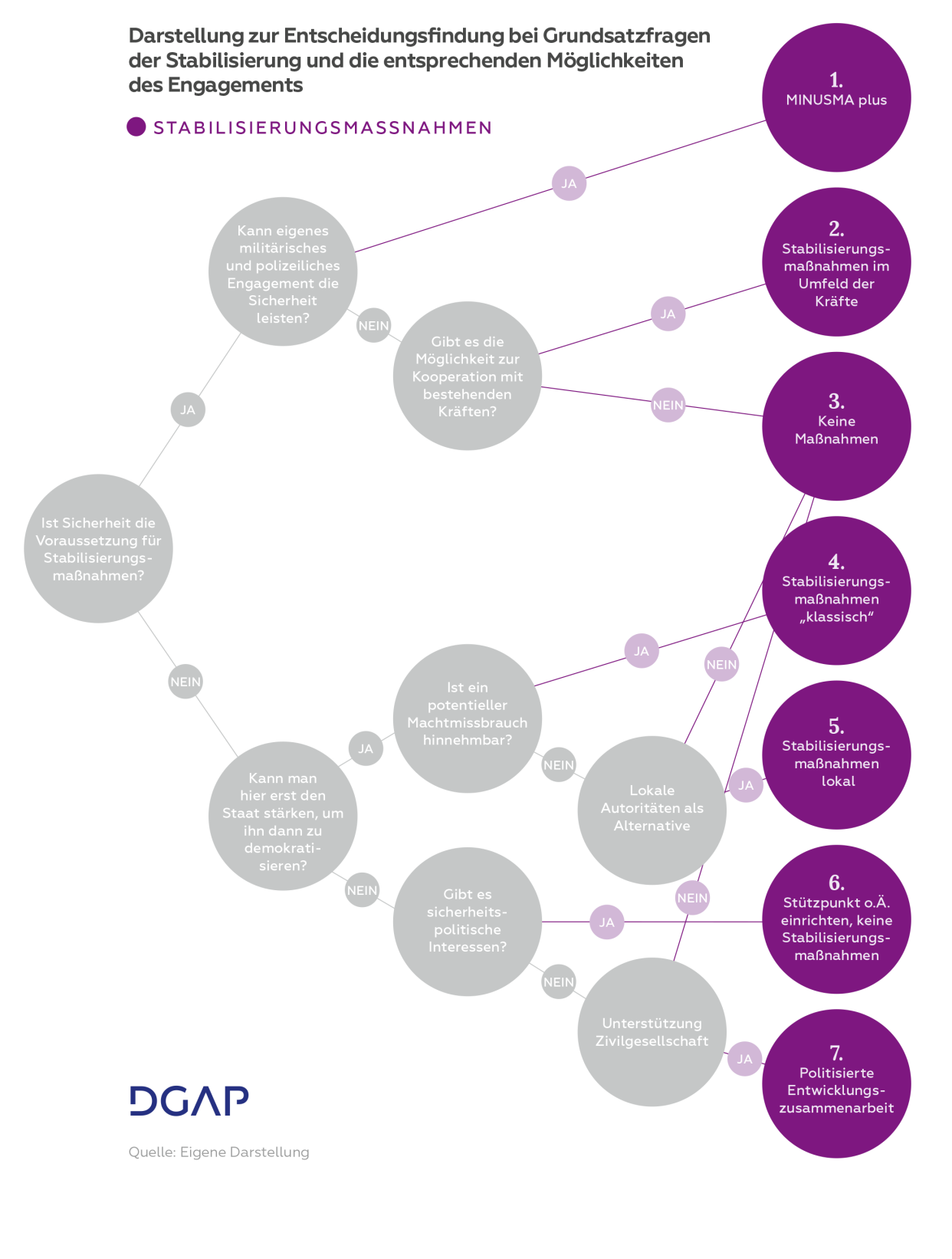

Abschließend braucht es mehr Klarheit über die tatsächlichen Prioritäten Deutschlands im Bereich Stabilisierung. Basierend auf der Auswertung der Texte und Interviews identifiziert diese Analyse die entscheidenden Fragen, die Stabilisierungsmaßnahmen nach Putschen begründen. Der für die Studie entworfene Entscheidungsbaum soll als Ausgangspunkt für eine dringend notwendige Debatte dienen. Er überführen die schwierigen Abwägungsfragen in nicht weniger schwierige Entscheidungsfragen und geht vom primat der Sicherheit aus.

Explainer Video

In diesem Video befassen sich unsere Research Fellows Florence Schimmel und Marco Schäfer mit den jüngsten Putschen in Mali und Niger und untersuchen die weitergehenden Auswirkungen auf die Stabilisierungsbemühungen.

Podcast zum Thema

„Stabil diskutiert – politische Stabilisierung und Friedensförderung“ ist eine vierteilige Podcast-Serie zur Sicherheitspolitik in Deutschland, welcher der Frage nachgeht, wie Deutschland besser dazu beitragen kann, Krisen zu verhindern und Stabilität im außenpolitischen Umfeld zu schaffen.