Empfehlungen

| Das militärische Engagement der EU in Westafrika ist zuletzt gescheitert. Eine Neuausrichtung der deutschen, französischen und gemeinsamen EU-Politik in der Region könnte zukünftig einen stärkeren Akzent auf die Kulturdiplomatie legen. |

| Die Förderung kultureller Projekte sollte von beiden Staaten strategisch eingesetzt werden und außenpolitischen Zielen Deutschlands und Frankreichs beziehungsweise der EU dienen. |

| Das französische Ministerium für Europa und Auswärtige Angelegenheiten und das Auswärtige Amt sollten einander als Partner bei der Erarbeitung zukünftiger nationaler Strategien stärker einbinden und den kritischen Austausch fördern. |

Der vollständige Text inklusive Fußnoten und Appendix findet sich im PDF hier.

Executive Summary

Frankreich verfügt über ein traditionsreiches und gut ausgebautes kulturdiplomatisches Netzwerk. Dieses Netzwerk steht aktuell allerdings vor einer doppelten Herausforderung: Einerseits fehlen dem französischen Staat zunehmend die Mittel, um kulturelle Einrichtungen und Aktivitäten auf der ganzen Welt zu finanzieren. Der relative Gewichtsverlust des Französischen gegenüber dem Englischen, das sich in den vergangenen Jahren weltweit zur dominierenden Sprache entwickelt hat, tut sein Übriges. Die Einbindung kultureller und sprachlicher Netzwerke in Frankreichs öffentliche Diplomatie und Kulturdiplomatie hat zudem nicht verhindern können, dass es in Regionen, die von der Regierung in Paris als strategisch wichtig erachtet werden, vor allem in Westafrika, massiv an Einfluss verloren hat. Kurz: Die in Frankreich sogenannte „Einflussdiplomatie“ steckt in einer Krise.

Präsident Emmanuel Macron hat diese Krise früh erkannt. Seit Beginn seiner ersten Amtszeit setzt er sich dafür ein, Frankreichs Ruf in der Welt zu verbessern. Er hat eine haushälterische Trendwende im Außenministerium eingeleitet und in den vergangenen Jahren mehrere Strategien und Doktrinen in Auftrag gegeben, die die französische Einflussdiplomatie modernisieren und effizienter machen sollen. Bisher haben diese Entscheidungen jedoch kaum Erfolge gezeitigt. Das liegt vor allem daran, dass die Abgrenzungen Macrons zu kontroversen Episoden und Entscheidungen der französischen Außen- und Sicherheitspolitik in der Vergangenheit nicht als glaubhaft wahrgenommen werden: Denn einerseits wird die Kulturdiplomatie von der aktiven Interventionspolitik Frankreichs in den vergangenen Jahren und den damit verbundenen Vorwürfen neokolonialen Handelns ausgebremst. Andererseits steht sich das Land bei der Verbesserung seines internationalen Rufs häufig selbst im Weg und krankt am Festhalten an altgedienten Konzepten wie dem diplomatischen „Rang“ und der absoluten Souveränität Frankreichs.

An Stelle des häufig angekündigten Kulturwandels konstatieren viele Beobachter bisher vor allem Veränderungen in der Kommunikation. Die Frage, wie ernst Macron es mit der Erneuerung der Kulturdiplomatie meint und wie erfolgreich er seine Reformen umsetzen kann, lässt Rückschlüsse auf die französische Außenpolitik insgesamt zu. Denn der Wille zur Erneuerung stößt in Politik und Verwaltung an vielen Stellen an Grenzen.

Um die Einflussdiplomatie zu modernisieren oder in Zukunft sogar zu europäisieren, braucht Frankreich Partner. Deutschland bietet sich für den prüfenden Blick eines engen Verbündeten perfekt an - sind doch das Selbstverständnis und die Selbstdarstellung beider Länder in der Kulturdiplomatie sehr unterschiedlich: Hier die selbstbewusste französische Kulturnation, die noch immer davon überzeugt ist, der Welt „etwas zu sagen zu haben“, dabei aber droht, die Reichweite und Resonanz der eigenen Botschaften zu verkennen. Dort die deutsche Außenpolitik, die nach dem Kulturbruch und den Verbrechen des Nationalsozialismus ganz auf die Aufarbeitung und Versöhnung konzentriert ist und bis heute davor zurückschreckt, Sprache und Kultur für außenpolitische Ziele strategisch einzusetzen.

In der Konfrontation dieser beiden Kulturen und der Kombination ihrer Stärken und Schwächen liegt für die gemeinsame europäische Außenpolitik in der Zukunft großes Potenzial. Und der Moment für einen verstärkten Austausch und mehr Zusammenarbeit ist günstig: Präsident Macron musste erkennen, dass Frankreichs Außenpolitik mit den militärischen Werkzeugen der Vergangenheit an ihre Grenzen stößt. Kultur- und Einflussdiplomatie stehen deshalb in Paris hoch im Kurs und werden in den kommenden Jahren viel Aufmerksamkeit und vermutlich auch mehr Mittel bekommen. Damit aber die Lippenbekenntnisse einer „europäischen Dimension“ französischer Kulturdiplomatie in den kommenden Jahren tatsächlich Realität werden, braucht Frankreich dringend einen distanzierten Blick und die konstruktive Kritik von außen.

Einführung: Frankreichs Zeitenwenden

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat erhebliche Auswirkungen auf die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik. Während die Bundesregierung versucht, die von Olaf Scholz erklärte „Zeitenwende“ umzusetzen, gibt es auch in Deutschlands europäischer Nachbarschaft große Veränderungen. Im Osten ist es der polnischen Regierung durch die geografische Nähe zur Ukraine und dank der engen Zusammenarbeit mit den USA gelungen, sicherheitspolitische Diskussionen zu ihren Gunsten zu verschieben. Auch im Norden Deutschlands hat sich viel bewegt. Dänemark hat die Ablehnung einer gemeinsamen EU-Verteidigungspolitik widerrufen, Schweden und Finnland haben die NATO-Mitgliedschaft beantragt.

Und auch im Westen und Süden hat der Krieg Konsequenzen, die bisher wenig zur Kenntnis genommen werden. „France is Back“ rief Emmanuel Macron seinem internationalen Publikum während des Weltwirtschaftsforums in Davos 2018 zu. Seitdem ist Frankreichs Präsident bemüht, seine Worte mit Leben zu füllen. Im Rahmen der französischen EU-Ratspräsidentschaft 2022 versuchte Macron mit einer diplomatischen Offensive rund um die Europäische Politische Gemeinschaft (EPG), die Kontrolle über außenpolitische Initiativen zurückzugewinnen, die ihm im Kontext des russischen Angriffs auf die Ukraine entglitten war. Die EPG ist eine Reaktion auf das Scheitern seiner Russlandpolitik in der ersten Amtszeit und auf die Rückbesinnung vieler europäischer Staaten auf das transatlantische Bündnis und die amerikanischen Sicherheitsgarantien. Beides – sowohl die Russlandpolitik und die EPG einerseits als auch der Kampf um die Fortschritte der europäischen Souveränität andererseits – sind Beispiele für die äußerst dynamischen Entwicklungen der französischen Außenpolitik unter Macron.

Obwohl es in Frankreich keine begriffliche Entsprechung zur deutschen Zeitwende gibt, ist der Wille zur Veränderung vielerorts sichtbar. Gleichzeitig zeigen sich große Widerstände gegen die Reformpläne. Hinter vielen Kämpfen um außenpolitische Richtungsentscheidungen der vergangenen fünf Jahre versteckt sich dabei die Frage, ob es Frankreich gelingt, sich von seinen gaullistischen Fundamenten zu emanzipieren.

Seit ihrer Gründung 1958 strebte die Fünfte Französische Republik unter Charles de Gaulles in allen strategischen Fragen eine souveräne Position an. Eigene Nuklearstreitkräfte unterstrichen diesen Anspruch genauso wie der Austritt aus der militärischen Kommandostruktur der NATO im Jahr 1966. Das Ziel nationaler Souveränität bleibt bis heute in Teilen der französischen Politik und Verwaltung das wichtigste Leitmotiv, stößt aber immer deutlicher an seine Grenzen. Vielerorts kollidiert es mit begrenzten finanziellen Mitteln; teilweise steht es französischen Bündnisverpflichtungen und Überzeugungen einer jüngeren, pro-europäischen Generation im Weg, die in Politik und Verwaltung in die Schlüsselpositionen drängt.

Die Außenpolitik von Emmanuel Macron, dem jüngsten Präsidenten der französischen Geschichte, spiegelt dabei die Zerrissenheit Frankreichs zwischen dem Willen zur Veränderung und dem Festhalten an jahrzehntealten gaullistischen Leitlinien wider. So kranken seine Vorschläge aus der Sorbonne Rede von 2017 zur strategischen Autonomie und europäischen Souveränität, – die seitdem auch in die deutsche Debatte und den aktuell gültigen Koalitionsvertrag Eingang gefunden haben – daran, dass in Deutschland wie in vielen anderen EU-Partnerstaaten noch immer der souveränistische Geist des Gaullismus hinter den französischen Vorschlägen vermutet wird.

Gerade die osteuropäischen und baltischen EU-Mitgliedstaaten sehen sich mit Verweis auf Macrons gescheiterte Russland-Politik in ihrem Misstrauen bestätigt. Der Wunsch Macrons, enge Beziehungen zu Russland und den persönlichen Kontakt mit Wladimir Putin zu pflegen, entspringt dem gaullistischen Anspruch, als einer der fünf permanenten Mitgliedstaaten des UN-Sicherheitsrats (P5) bilateral auf Augenhöhe mit den „Großen“ der Welt mitzureden. Diesen Instinkt verkörpert ein Teil des außen- und sicherheitspolitischen Establishments in Paris, der bereit war, dem Kreml eigene Einflusssphären auch außerhalb des russischen Staatsgebietes zuzugestehen. Doch es gibt auch andere Stimmen, die sich durch den russischen Angriff auf die Ukraine nun bestätigt und gestärkt fühlen. Eine jüngere Generation von Diplomaten und Spitzenbeamten steht der EU-Osterweiterung weit weniger skeptisch gegenüber als das in der Vergangenheit der Fall war und setzt auf pragmatische Kompromisse, um die Vision eines souveränen Europas mit den transatlantischen Bündnisstrukturen zu versöhnen.

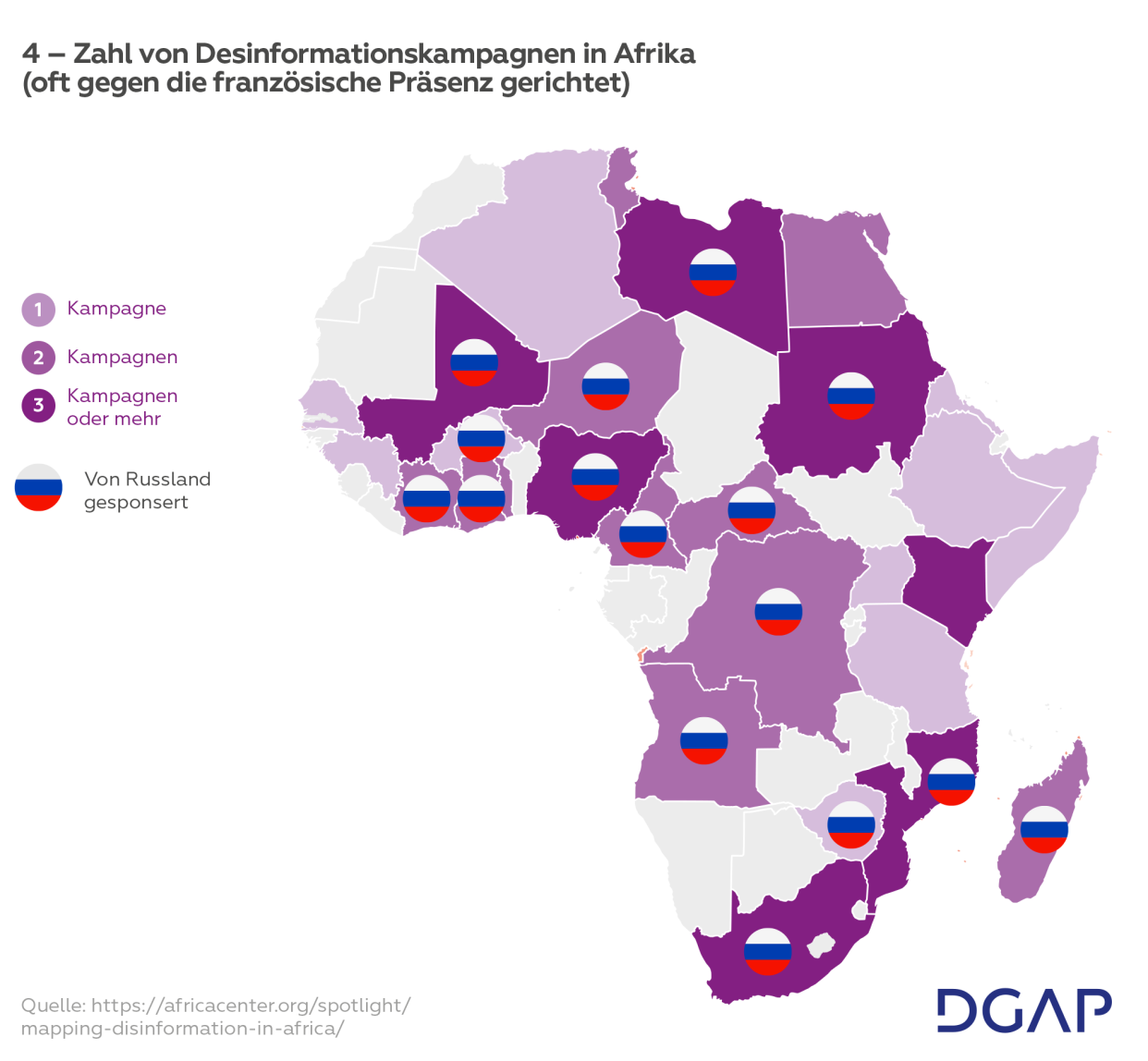

Anlässlich des 60. Jubiläums des Élysée-Vertrags, des deutsch-französischen Freundschaftsvertrags von 1963, wird die DGAP im Laufe des Jahres 2023 eine dreiteilige Serie mit Einblicken in die wichtigsten außenpolitischen Entwicklungen Frankreichs veröffentlichen. Der hier vorliegende erste Teil widmet sich der französischen Kulturaußenpolitik. Von besonderer Bedeutung ist eine Auseinandersetzung mit Frankreichs Soft Power deshalb, weil die französische Kulturaußenpolitik eng mit geopolitischen und -strategischen Fragen verknüpft ist und somit indirekt auch mit Russlands „Kriegsführung“ an vielen Fronten. So musste Frankreich in Westafrika zuletzt schmerzhaft erfahren, dass Russland die internationale Ordnung nicht nur mit Waffengewalt infrage stellt, sondern auch mit Desinformationskampagnen. Diese schaden dem bereits angeschlagenen Ruf Frankreichs in Afrika zusätzlich. Implikationen, die in Deutschland größtenteils unbemerkt geblieben sind und die es wert sind, auch im Sinne einer möglichen strategischen Partnerschaft, näher beleuchtet zu werden.

Frankreichs weltweiter Kulturkampf

Aus französischer Sicht verdeckt der russische Angriff auf die Ukraine eine unangenehme Wahrheit: Auch Frankreich kämpft seit geraumer Zeit gegen Russland. Doch während die Ukraine um ihr Überleben als souveräner Nationalstaat kämpft, geht es für Frankreich um die eigene Präsenz auf dem afrikanischen Kontinent und die Frage, ob historische Einflusssphären noch Bestand haben und respektiert werden. Damit verbinden sich wichtige Fragen zur außenpolitischen Identität des Landes und seiner Rolle in der Welt.

Fatal aus Sicht Frankreichs ist dabei: Es droht den Kampf mit Russland zu verlieren. Anders als in der Ukraine, geht der russische Plan in Westafrika auf. Moskau hat einen hocheffizienten Hebel gefunden, um den Beziehungen Frankreichs zu vielen afrikanische Staaten mit Desinformationskampagnen erheblich zu schaden. In Mali, Burkina Faso und anderen Staaten der Region wird Frankreich mit seiner nicht aufgearbeiteten kolonialen Vergangenheit konfrontiert und sieht sich dem Vorwurf ausgesetzt, die Gewalt in diesen Ländern nicht zu beenden oder sogar zu befeuern. Französische Soldaten, Diplomaten und Entwicklungshelfer mussten 2022 in Mali der Söldnergruppe Wagner das Feld überlassen, ohne dass es eine offene Konfrontation gegeben hätte. Und auch in Benin, Burkina Faso, der Elfenbeinküste, im Niger und im Senegal gerät Frankreich zunehmend unter Druck.

Diese Entwicklung trifft die französische Regierung unvorbereitet. Eigentlich attestierte man sich in Paris, dass man, besonders im Vergleich zu Deutschland, stets einen realistischen Blick auf die Welt gehabt habe. Die politischen Verantwortlichen dort haben auf dem afrikanischen Kontinent in den vergangenen Jahren wiederholt demonstriert, dass sie willens und in der Lage sind, eigene Interessen notfalls mit militärischer Gewalt durchzusetzen. Doch im Abnutzungskampf gegen russische Propaganda und Desinformationskampagnen in Westafrika hat Frankreich bisher keine überzeugende Antwort gefunden. Die Folgen gehen weit über die Region hinaus und betreffen weit mehr, als nur die französische Präsenz. Viele afrikanische Staaten weigern sich, die russische Aggression gegen die Ukraine klar zu verurteilen. Von den 35 Staaten, die sich im März 2022 in der Abstimmung zu einer entsprechenden Resolution der Vereinten Nationen (VN) enthielten, waren 17 afrikanisch, darunter frankophone sowie auch enge Partnerstaaten Frankreichs wie der Senegal.

Das liegt auch daran, dass Macron, trotz seiner Bemühungen, die französische Afrikapolitik neu aufzustellen, von der Vergangenheit eingeholt wurde. Denn die Präsenz Frankreichs auf dem afrikanischen Kontinent ist weiterhin von den gaullistischen Leitlinien geprägt: Nationalstaaten sind zwar das Maß der Dinge, aber Großmächte, zu denen nach Sicht eines Teils des Pariser Establishments auch Frankreich noch immer zählt, haben legitime Einflusssphären. Wichtig ist dies in Bezug auf (West-)Afrika auch deshalb, weil es der einzige Teil der Welt ist, in dem Frankreich mehr Einfluss hat als die Supermacht USA. Und während man in Paris in den vergangenen Jahrzehnten dabei zusehen musste, wie das Französische den Status als globale Lingua franca an das Englische verlor und die USA auf der ganzen Welt die Rolle als Fürsprecher von Freiheit und Souveränität übernahmen, verteidigte Frankreich seinen Status als militärische, sprachliche und auch kulturelle Weltmacht im frankophonen Afrika.

Ein Status, der anderswo, etwa in Nordamerika und Südostasien, schon lange aufgegeben und verloren wurde. Nun wird dieser in Westafrika ausgerechnet von Wladimir Putin herausgefordert, der wiederum in der Ukraine gerade die Grenzen seines Einflusses aufgezeigt bekommt. Dass die französische Antwort auf die russische Herausforderung nicht militärisch sein kann, haben Macron und seine Regierung aus der zehn Jahre andauernden Intervention in der Sahelzone gelernt und die Operationen der Barkhane-Mission 2022 endgültig beendet. Deshalb wird nun allerorts nach alternativen Wegen gesucht, um den dramatischen Einflussverlust zu stoppen und den russischen Kampagnen etwas entgegenzusetzen.

Die diplomatie publique und diplomatie culturelle, sprich die öffentliche Diplomatie und die auswärtige Kulturpolitik spielten für die französische Außenpolitik in den vergangenen Jahren nur eine zweitrangige Rolle. Im Kontext des globalen „Kriegs gegen den Terror“ und der islamistischen Bedrohung im Inneren standen Sicherheit und Militär unangefochten im Zentrum der Aufmerksamkeit. Jean-Yves Le Drian, von 2012 bis 2017 Verteidigungsminister unter François Hollande und anschließend bis 2022 Außenminister unter Macron, verkörperte die Versicherheitlichung der Außenpolitik. Seine Nachfolgerin Catherine Colonna betonte in einer Rede im Juli 2022 anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Kulturdiplomatie, diese stehe mithin „im Mittelpunkt des strategischen Wettbewerbs“. Die Ankündigung Macrons, nach dem Ende der Barkhane-Mission die französische Präsenz in Afrika vollkommen neu zu denken, kündigt nun vielleicht einen strukturellen Kulturwandel der französischen Außenpolitik an.

Tatsächlich hat die französische Regierung in den vergangenen Monaten mehrere Leitlinien und Doktrinen ihrer öffentlichen Diplomatie vorgelegt. Der Einflussnahme durch die Kultur- und Sprachpolitik soll bald eine eigene nationale Strategie gewidmet werden, wie Präsident Macron bei der Vorstellung der nationalen Sicherheitsstrategie im November 2022 ankündigte. Höchste Zeit also, sich die Netzwerke und Mechanismen der öffentlichen Diplomatie und auswärtigen Kulturpolitik Frankreichs genauer anzusehen.

Auch Frankreich kämpft seit geraumer Zeit gegen Russland

Frankreichs Einflussdiplomatie zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Die französische Kulturdiplomatie blickt auf eine lange, teilweise kontroverse Geschichte zurück. Frankreichs diplomatische Vertretungen, Kulturinstitute und Partnerschaftsprogramme bilden bis heute ein weltweit einzigartiges Netzwerk. Doch dieses Netzwerk steht zunehmend finanziell unter Druck und die Kulturdiplomatie steht vor einer fundamentalen Richtungsentscheidung: Soll sie zukünftig vollkommen geopolitischer Interessenspolitik unterworfen werden oder kann sie ihren dezentralen Charakter erhalten?

Wunsch nach Vereinheitlichung und Steuerung

2022 feierte Paris das 100-jährige Bestehen seiner diplomatie culturelle, sprich seiner Kulturdiplomatie, im deutschen Sprachgebrauch häufig als Kulturaußenpolitik bezeichnet. Bereits 1883 war die erste Alliance Française gegründet worden. Nach der Niederlage gegen Preußen und seine Verbündeten sollte sie die französische Sprache und Kultur im Ausland fördern und damit den französischen Ruf in der Welt verbessern. 1921, nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, wurde im Außenministerium am Quai d’Orsay eine Abteilung für französische Kultur im Ausland geschaffen (Service des œuvres françaises à l’étranger, SOFE). Ein Jahr später folgte ein Verein zur Förderung der französischen Kultur (Association française d’action artistique, AFAA). Pierre Buhler, französischer Botschafter a.D. und von 2017 bis 2020 Präsident des Institut Français, das heute die Förderung der französischen Sprache und Kultur im Ausland steuert und dem Außenministerium unterstellt ist, sieht in der SOFE und AFAA den Ausgangspunkt moderner französischer Kulturdiplomatie.

Neue Dynamik erhielt Frankreichs Kulturdiplomatie nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs als Teil der öffentlichen Diplomatie. Diese wurde in den 1960er Jahren als public diplomacy vor allem in den Vereinigten Staaten vorangetrieben. US-Diplomaten kommunizierten nicht mehr exklusiv über offizielle Kanäle und mit den akkreditierten Vertretern anderer Staaten, sondern suchten zunehmend den direkten Kontakt mit den jeweiligen Bevölkerungen. Experten legen für das Verständnis der öffentlichen Diplomatie Frankreichs allerdings großen Wert auf die Abgrenzung zur amerikanischen public diplomacy. Anhand des vielzitierten Soft-Power-Konzepts des amerikanischen Politikwissenschafters Joseph Nye lässt sich der Unterschied am besten erklären: Während amerikanische Soft Power bei Nye in weiten Teilen passiv entsteht, durch die Anziehungskraft der Filmindustrie Hollywoods etwa, wurde die Kulturdiplomatie Frankreichs wesentlich aktiver durch den Staat gesteuert.

Mit Blick auf die Bemühungen Charles de Gaulles, sich in den 1960er Jahren von der Blocklogik des Kalten Krieges zu befreien, liegt es nahe, dem Gründervater der Fünften Republik großen Einfluss auf die französische Kulturdiplomatie zuzuschreiben. Denn ihrem Kernauftrag aus dem 19. Jahrhundert entsprechend, entwickelte sich Frankreichs Kulturdiplomatie während des Kalten Krieges und der Dekolonialisierung insbesondere auf dem afrikanischen Kontinent schnell zu einem Werkzeug im globalen Wettbewerb um Sympathien und Einfluss – konkrete Beispiele für diese Entwicklung werden im zweiten und dritten Kapitel der Studie erläutert.

Doch trotz des vergleichsweise großen staatlichen Einflusses auf französische Kulturpolitik im Ausland, wäre es falsch, seit ihrem Entstehen eine einheitliche Agenda am Werk zu sehen. Ungeachtet des vertikalen Staatsaufbaus Frankreichs und der souveränistischen Tradition französischer Außenpolitik, deutet nichts darauf hin, dass Kulturdiplomatie in Frankreich von langer Hand in die Bemühungen eingebunden war, eine unabhängige nationale Position in der Welt zu erhalten. Sie gehörte vielmehr zum erweiterten Aufgabenkatalog der mit Außenpolitik befassten Ministerien und nachgeordneten Behörden. Bis heute setzt sie sich aus einem Sammelsurium staatlicher und nichtstaatlicher Initiativen zusammen. Kulturdiplomatie ist häufig kaum konzeptualisiert oder konzertiert, eine einheitliche Strategie fehlt.

Trotz dieses dezentralen Charakters wird kein Geheimnis daraus gemacht, dass die öffentliche Diplomatie und Kulturdiplomatie Frankreichs nationalen Interessen dient: Statt von öffentlicher Diplomatie (diplomatie publique) ist in Frankreich (und auch in Québec) häufig von „Einflussdiplomatie“ (diplomatie d’influence) die Rede. Der Begriff fand in den 2000er Jahren über das Weißbuch für Außenpolitik Eingang in das diplomatische Vokabular. Wie französischer Einfluss aber im Detail funktioniert, ist kaum untersucht. Christian Lequesne, Politikwissenschaftler und Direktor des Centre d’études et de recherches internationales (CERI) der Pariser Universität Sciences Po, veröffentlichte 2021 ein Buch zur Entstehung der französischen Einflussdiplomatie. Während die public diplomacy in der englischsprachigen Literatur ausführlich erforscht ist, hat Lequesne laut eigener Angabe die erste Untersuchung vorgelegt, die sich mit den Eigenheiten französischen Einflussdiplomatie beschäftigt.

Pierre Buhler unterscheidet in einer kürzlichen Publikation zum Thema drei übergeordnete Arten von Einfluss in den Internationalen (?) Beziehungen: Die erste, von Buhler den liberalen Demokratien des Westens zugeordnet, beruht auf dem Vorbild der amerikanischen public diplomacy. Einfluss bedeutet hier, andere Bevölkerungen von der Überlegenheit des eigenen Gesellschaftsmodels zu überzeugen. Die zweite Spielart des internationalen Einflusses ordnet Buhler autoritären Regierungen zu. Statt mit der Effizienz und Attraktivität des eigenen Modells zu überzeugen, nutzen Staaten wie Russland oder China ihren Einfluss, um das Vertrauen der Bevölkerungen in westlichen Demokratien in das dortige Modell zu untergraben. Ein drittes Modell sieht Buhler schließlich vor allem durch die Monarchien der Golfstaaten geprägt, die ihre Einnahmen aus fossilen Energien dafür nutzen, über religiöse Netzwerke Einfluss auf die Bevölkerungen anderer Staaten auszuüben.

Nicht nur das wissenschaftliche Erkenntnisinteresse wächst, sondern auch der Wunsch der Regierung, die Einflussdiplomatie zu konzeptualisieren und strategischer zu nutzen. Ende 2021 stellte das Außenministerium seine erste Doktrin für öffentliche Diplomatie vor, in der die Kulturdiplomatie eine zentrale Rolle spielt. Ende 2022 folgte das Verteidigungsministerium mit der überarbeiteten nationalen Sicherheitsstrategie (der Revue nationale stratégique, RNS). Die räumt dem Einfluss erstmalig eine vollwertige „strategische Funktion“ ein. Zu den bisherigen Kernaufgaben der Streitkräfte – Vorausschau und Aufklärung, Abschreckung, Schutz und Widerstandsfähigkeit, Prävention und Intervention – gesellt sich zukünftig der Einfluss. Bei der Vorstellung der RNS kündigte Präsident Macron zudem die zeitnahe Entwicklung einer eigenen Strategie für französische Einflusspolitik an.

Dass das Verteidigungsministerium großen Einfluss auf die Definition der Einflussdiplomatie haben dürfte, ergibt sich aus Frankreichs außenpolitischen Erfahrungen der vergangenen Jahre. Der relative Einflussverlust, insbesondere in Westafrika, hat dazu geführt, dass die Ansprüche an die öffentliche Diplomatie und Kulturdiplomatie zunehmend von geopolitischen und militärischen Abwägungen geprägt sind.

Ein einzigartiges Netzwerk steht unter Druck

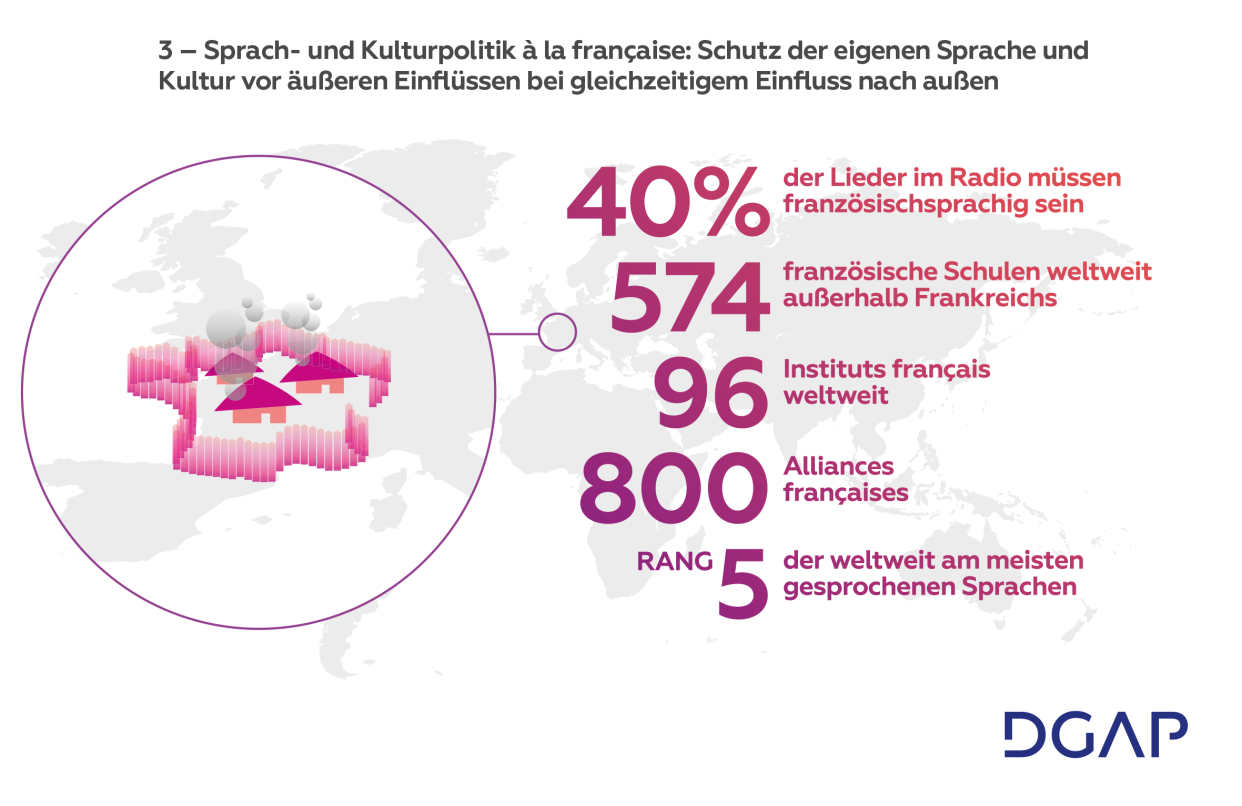

Bevor wir uns weiter der Frage widmen, wer die Ziele französischer Einflussdiplomatie zukünftig definiert, zunächst ein Blick auf die Substanz. Die französische Einfluss- und Kulturdiplomatie greift aktuell laut eigenen Angaben auf das größte Netzwerk seiner Art zurück. Im Kern stehen 125 Instituts Français, die Bildungs- und Forschungsangebote entwickeln und deren Auftrag es ist, die Verbreitung französischer Sprache und Kultur voranzutreiben. Ihr Angebot wird von rund 830 Alliances Françaises ergänzt, die ähnliche Ziele wie die Instituts Français verfolgen, dabei aber nicht direkt dem Pariser Außenministerium unterstellt sind. Zudem unterstützt der französische Staat diverse Bildungseinrichtungen und Medien, die in dieser Studie aber aus Platzgründen weitgehend unerwähnt bleiben müssen.

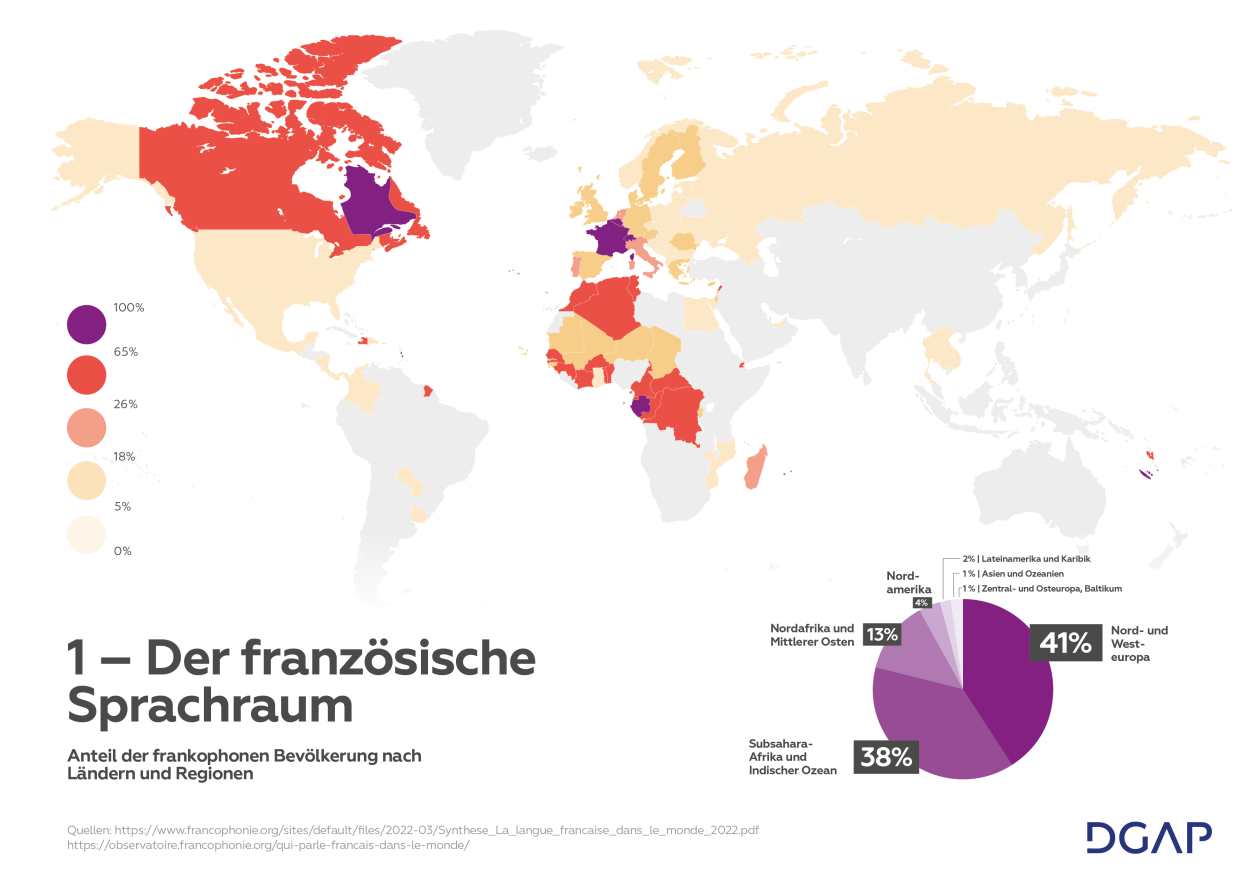

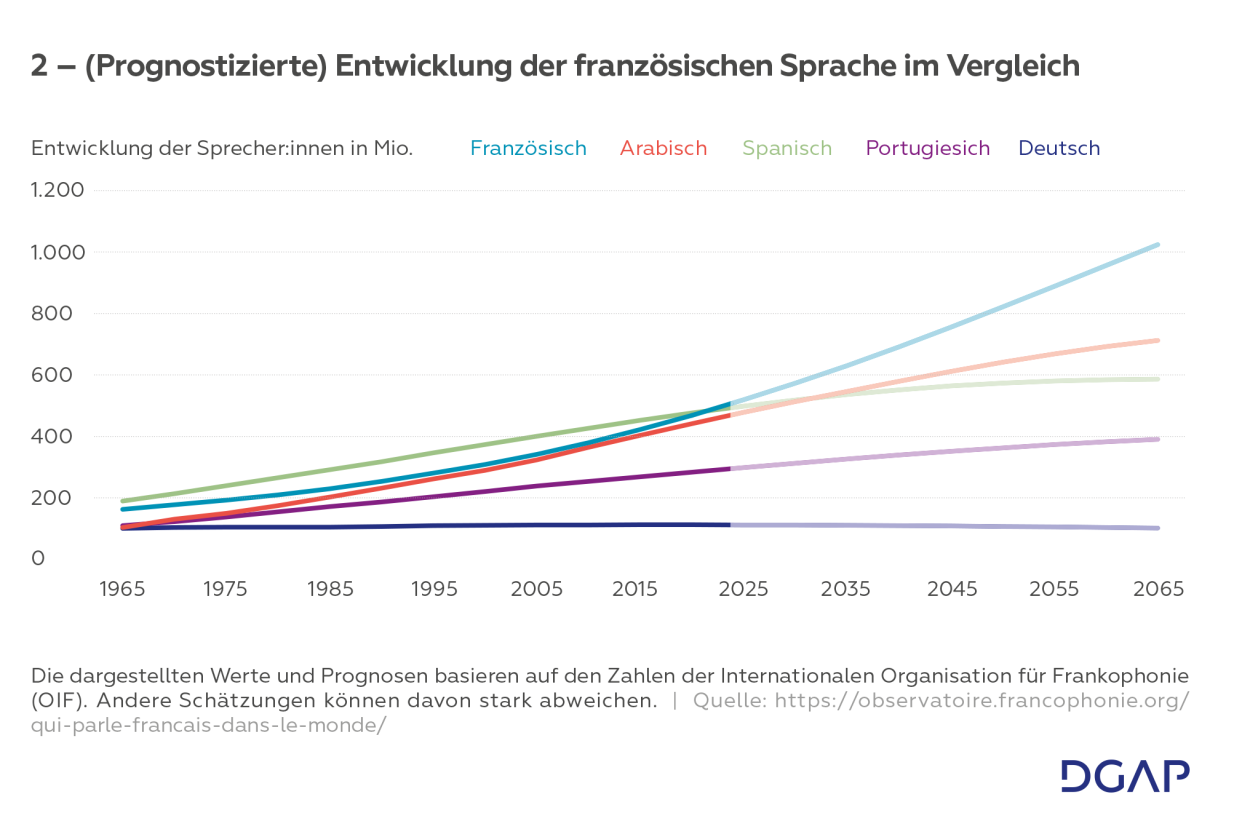

Neben ihrem einzigartigen Netzwerk setzt die französische Einflussdiplomatie für die Zukunft auf demografische Trends. Mit mehr als 300 Millionen Sprecherinnen und Sprechern befindet sich Französisch aktuell im Ranking der meistgesprochenen Sprachen der Welt auf Platz 5. Doch das relative Gewicht Frankreichs im frankophonen Sprachraum schwindet. Bereits heute hat die Demokratische Republik Kongo Frankreich als das Land mit den meisten französischsprachigen Muttersprachlerinnen und Muttersprachlern abgelöst. Vertreter der französischen Kulturdiplomatie versichern regelmäßig, das Herz der französischen Sprache schlage nunmehr im Kongo-Delta, nicht mehr in Paris. Dank des Bevölkerungswachstums im frankophonen Afrika wird die Zahl französischer Muttersprachler in Zukunft stark ansteigen, Schätzungen gehen für das Jahr 2050 von bis zu 800 Millionen Sprecherinnen und Sprechern aus. Die Zielgruppe für französische Kulturdiplomatie und der Resonanzraum für französische Einflussdiplomatie wächst also.

Mit Blick auf das niedrige Durchschnittsalter in vielen französischsprachigen Ländern spielen neben kulturellen und medialen Angeboten auch Bildungsangebote eine zentrale Rolle. Das französische Bildungsministerium hat deshalb neben dem Außen-, Kultur- und Verteidigungsministerium einen wichtigen Platz im Dispositiv französischer Einflussdiplomatie. In einer Rede von 2019 verwies Präsident Macron zum Beispiel darauf, dass Französisch bei den auf Amazon verkauften Büchern an dritter statt an fünfter Stelle stehe, dem Platz, der der Zahl der Muttersprachler entspräche. Der französische Staat finanziert 27 Forschungszentren und 550 Universitäten und Schulen im Ausland, die jedes Jahr rund 390.000 Besucher ausbilden. im Jahr 2022 wurden rund 80 Millionen Menschen weltweit in Schulen und Universitäten auf Französisch ausgebildet. Zudem wächst die Zahl derjenigen, die Französisch als Fremdsprache lernen, 2022 waren es etwa 50 Millionen.

Die quantitativen demografischen Trends begleitet die französische Regierung durch die Förderung qualitativer Leuchtturmprojekte. Internationale Kooperationsprogramme, etwa von Museen, sollen die Sichtbarkeit französischer Kultur und Sprache im Ausland erhöhen. Der Ableger des Pariser Musée du Louvre in Abu-Dhabi ist eines der prominentesten Beispiele. Seit Jahren gibt es immer mehr solcher Vereinbarungen. Zuletzt schloss etwa das Centre Pompidou eine Reihe von Kooperationsverträgen und ist nicht mehr nur in Paris präsent, sondern unter anderem auch in Brüssel, Malaga, Schanghai.

In Frankreich gibt man offen zu, dass die aktive Kulturdiplomatie bisher vielerorts einen Einfluss bewahren konnte, die der wirtschaftlichen oder militärischen Kraft des Landes eigentlich nicht mehr entspricht. Damit erfüllt die Kulturdiplomatie auch unter Macron eine Funktion, die in der außenpolitischen Debatte in Frankreich gerne mit „Rang“ (im Sinne von Status) umschrieben wird. De Gaulle selbst wird das Zitat zugeschrieben, wer keine Macht habe, der brauche Rang. Dieser Rang begründet sich heute nicht nur aus der permanenten Mitgliedschaft Frankreichs im UN-Sicherheitsrat und dem Status als Nuklearmacht, sondern auch aus dem Prestige der eigenen Sprache und Kultur. Kultur- und Einflussdiplomatie wirken als Multiplikatoren des französischen Einflusses.

Gefördert wird die französische Einflussdiplomatie federführend vom Außenministerium, das sich eng mit dem Kulturministerium abstimmt. Im Quai d’Orsay ist für die Planung die Abteilung für Globalisierung, Kultur, Bildung und internationale Entwicklung zuständig. Außenministerin Colonna kündigte 2022 die Umbenennung in „Abteilung für Einflussdiplomatie“ an. Seit 2010 stehen im Haushaltstitel 185 („Kultur- und Einflussdiplomatie“) Mittel für die internationale Kultur-, Sprach-, und Bildungspolitik zur Verfügung, im Jahr 2022 waren das rund 730 Millionen Euro. Die leichte Steigerung zum Vorjahr (um 2,2 Prozent) folgt auf ein Jahrzehnt der Einsparungen für die gesamte französische Diplomatie, von denen die Kulturdiplomatie besonders betroffen war.

Die immer knapperen Mittel französischer Außenpolitik im Allgemeinen und der Kulturdiplomatie im Besonderen werden seit Jahren von Diplomaten, im Parlament und teilweise auch in den Medien kritisiert. Das Außenministerium unterstreicht zwar gerne, dass Frankreich als sechstgrößte Volkswirtschaft mit aktuell 163 Botschaften, 16 ständigen Vertretungen und 89 Konsulaten das drittgrößte diplomatische Netzwerk der Welt unterhält (nach China und den USA). Hinter den Kulissen zeigt sich aber schnell die stetig wachsende Lücke zwischen dem eigenen Gestaltungsanspruch und der Realität. Auf diesen Mangel verweisen sowohl hohe Diplomaten als auch Medien.

Das Auseinanderklaffen von Anspruch und Wirklichkeit wird stellenweise öffentlich. Ein Bericht des Senats forderte 2020 die bessere Sicherung französischer Liegenschaften im Ausland. Angesichts anhaltender terroristischer Bedrohungen müsse die Sicherheit des Personals „absolute Priorität“ haben. Während die Kulturdiplomatie zuletzt versuchte, ihr Außenbild zu verbessern – weg von der Eigendarstellung als einzigartige Kulturnation und hin zur Partnerschaft auf Augenhöhe – muss die Kulturdiplomatie immer häufiger als Zielscheibe für die Wut herhalten, insbesondere auf französische Militäreinsätze. Denn, so drückte es Außenministerin Colonna aus, die Diplomaten seien die „Vorhut“ im Kampf um die Narrative und um Frankreichs Bild nach außen. Dass die Sorgen der Senatoren nicht aus der Luft gegriffen waren, wurde zuletzt im Herbst 2022 deutlich, als während des Putsches in Burkina Faso nicht nur ein französischer Militärstützpunkt und die Botschaft angegriffen wurden, sondern auch das örtliche Institut Français.

Präsident Macron hat es sich seit seiner Wahl im Jahr 2017 zur Aufgabe gemacht, Anspruch und Wirklichkeit der französischen Außenpolitik wieder zu versöhnen. Dieses Versprechen hat er nach seiner Wiederwahl im April 2022 noch einmal erneuert. In der alljährlichen Rede vor den Botschaftern der Republik merkte er an, dass das Außenministerium 2023 erstmals seit mindestens drei Jahrzehnten wieder mehr Mittel erhalte und mehr Personal einstellen könne. Wie nachhaltig dieser Anstieg ist, wird sich in den kommenden Jahren zeigen. Zudem bleibt abzuwarten, wie stark die Regierung die Kulturdiplomatie zukünftig steuern wird und wie eng sie den Zugang zu staatlichen Geldern an die Beteiligung an Einflussstrategien knüpfen wird.

Zwischen kultureller Partnerschaft und Einflusspolitik

Der Umgang mit Kulturdiplomatie ist in Deutschland und Frankreich ein sehr unterschiedlicher. Experten nennen den Kulturbruch des Nationalsozialismus und die deutschen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg als wichtigste Erklärungen. Während in Paris niemand ein Geheimnis aus dem Einfluss der Regierung auf die Arbeit der Instituts Français macht, legen Goethe-Institute großen Wert auf Unabhängigkeit. Angesprochen auf die bilaterale Zusammenarbeit mit Deutschland merken Gesprächspartner in Paris an, die Begriffe „Kulturdiplomatie“ und „Kulturaußenpolitik“ würden von deutschen Diplomaten gemieden. Stattdessen sei meist von „kultureller Zusammenarbeit“ die Rede.

Im historischen Vergleich, insbesondere zu Deutschland, hat Frankreich immer eine offensive Kulturdiplomatie betrieben. Nicht nur wird, wie bereits erwähnt, von „Einflussdiplomatie“, statt von öffentlicher Diplomatie gesprochen. Auch die Steuerung der Instituts Français durch das Pariser Außenministerium ist wesentlich direkter als zwischen dem britischen Foreign Office und dem British Council oder dem Auswärtigen Amt und den Goethe-Instituten in Deutschland. Diese französische Eigenart wird dadurch verstärkt, dass die Kulturdiplomatie zunehmend in Verbindung mit der Außen-, Entwicklungs- und Sicherheitspolitik gedacht wird. Dass Präsident Macron die Kulturdiplomatie und Sprachpolitik angesichts des Einflussverlustes Frankreichs in der Welt nun strategischer nutzen möchte, ist deshalb nicht überraschend.

Auf den ersten Blick hat sich der Umgang mit der Einflussdiplomatie seit ihrer Entstehung auch in Frankreich stark gewandelt. Hieß es beispielsweise in einem parlamentarischen Bericht aus den 1930er Jahren noch, die von Frankreich finanzierten Universitäten und Auslandsschulen seien „Orte französischer Propaganda“ und eine „Waffe in den Händen des Staates“, klingt das in offiziellen Statements und Dokumenten heute ganz anders. 2017 beauftragte Macron den neuen Außenminister Jean-Yves Le Drian damit, die Einflussdiplomatie zu modernisieren. Man wolle, so Le Drian damals, „die eigene Weltsicht über neue Kanäle verbreiten“ und die Fähigkeit Frankreichs stärken, „neue Freunde zu finden“.

Französische Diplomaten verweisen auf einen Kulturwandel innerhalb der französischen Einflussdiplomatie in den vergangenen Jahren. Die alte „Projektionslogik“ der Instituts Français gehöre der Vergangenheit an. Vielmehr setze auch Frankreich mittlerweile verstärkt auf eine „Kooperationslogik“, um mit den Partnern im Ausland auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten. Ein oft zitiertes Beispiel für den neuen Stil sind die sogenannten „Ideennächte“ (Nuit des Idées), die seit 2016 in vielen Ländern regelmäßig veranstaltet werden. Während dieser Ideennächte wird im Austausch mit Vertretern der Zivilgesellschaft des jeweiligen Gastlandes diskutiert, oft kontrovers. 2021 wurde in der Elfenbeinküste

zum Beispiel eine Veranstaltung rund um das Thema Postkolonialismus organisiert.

Rhetorisch nähert sich Paris also der „kulturellen Zusammenarbeit“ deutscher Diplomaten an. Trotz des historisch offenen Umgangs mit den Zielen französischer Außenpolitik wird der Begriff „Einfluss“ mittlerweile auch von französischen Diplomaten gemieden. Schließlich ist die Grenze zwischen Einflussdiplomatie und Propaganda fließend. Wird der Einflussdiplomatie aber Propaganda unterstellt, droht sie ihre Anziehungskraft zu verlieren. Französische Diplomaten nennen zur Unterscheidung die Faustregel, dass die diplomatie d‘influence dazu gedacht sei, Frankreich in ein gutes Licht zu rücken und nicht andere Staaten zu diskreditieren.

So war in offiziellen Dokumenten zuletzt häufig statt von Einfluss von der Strahlkraft (rayonnement) Frankreichs die Rede. In einem Kommuniqué des Außen- und des Kulturministeriums von 2020 heißt es, die Instituts Français sollten „Kultur und Sprache, sowie das französische, frankophone und europäische Kulturmodell im Ausland erstrahlen lassen“. Die Veränderung im diplomatischen Sprachgebrauch veranschaulicht auch die Unentschlossenheit Macrons, was die zukünftige Rolle der Kulturdiplomatie für die Außenpolitik angeht. Einerseits machen die Konzeptualisierung der Einflussdiplomatie und die Entwicklung von Doktrinen und Strategien deutlich, dass Kultur und Sprache zukünftig gezielter für französische Interessen eingesetzt werden sollen. Andererseits droht der staatliche Einfluss, die Anziehungskraft der Kulturdiplomatie zu mindern und versteckt sich deshalb hinter Euphemismen.

Trotz neuer Formate wie beispielsweise der Ideennächte und einer veränderten Rhetorik, haben sich die Ziele der Einflussdiplomatie seit den 1930er Jahren nicht grundlegend verändert. Das ergibt sich aus Gesprächen mit Diplomatinnen und Diplomaten und darauf deuten offizielle Stellungnahmen hin. So werden in den Leitlinien zur Einflussdiplomatie von 2021 die Associations Françaises als „bewaffneter Arm“ des Einflusses im Ausland bezeichnet. Außenminister Le Drian, der 2017 davon sprach, man wolle „neue Freunde finden“, wird mit den Worten zitiert, es gebe keine Soft Power mehr, sondern „nur noch Hard Power“. Und dass Strahlkraft ein anderes Wort für „Einfluss“ ist, wird gelegentlich offen eingeräumt. In seiner Rede an die Botschafter bemerkte Macron 2022, er glaube weiter an die Strahlkraft Frankreichs und scheue auch die Verwendung des Begriffes „Einfluss“ nicht.

So ist unklar, ob sich hinter den Veränderungen im diplomatischen Vokabular und der offiziellen Kommunikation ein echter Wandel im Selbstverständnis der öffentlichen Diplomatie und Kulturdiplomatie Frankreichs verbirgt. Und der zweideutige Sprachgebrauch zeigt den dahinterstehenden Kampf um die Frage, ob französische Kulturdiplomatie geopolitischen Einfluss generieren soll oder partnerschaftlicher Kooperation dient.

Sprachpolitik als Werkzeug französischer Einflussdiplomatie

Französische Diplomaten haben ein besonderes Verhältnis zur eigenen Sprache. Die spielt für die Einfluss- und Kulturdiplomatie eine entscheidende Rolle. Im Kampf gegen die weltweite Hegemonie des Englischen gerät das Französische seit Jahrzehnten zunehmend in die Defensive. Die Bemühungen, diesen Trend im Namen sprachlicher Vielfalt und kultureller Diversität umzukehren, sind für die internationalen Partner Frankreichs nicht immer glaubhaft.

Sprache als politisches Instrument

Sprache war in der jüngeren französischen Geschichte Mittel zur Einigung und Zentralisierung des Landes. Mit der Revolution von 1789 beschleunigte sich dieser Trend und radikalisierte sich. In einer Rede kurz nach dem Sturz der Monarchie warnte der Abgeordnete Bertrand Barère vor den Gefahren, die von sprachlichen Minderheiten für die Einheit der Republik ausgingen. Starke regionale Sprachen und Kulturen, wie in der Bretagne oder im Elsass, wurden vom jakobinischen Zentralstaat teils brutal unterdrückt. Dieser Prozess war erst in den 1940er Jahren abgeschlossen, als sich auf dem gesamten Staatsgebiet das „Französische“ als heutiges „Hochfranzösisch“ durchgesetzt hatte. Frankreich hat die Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen (ECRML) zwar 1999 unterzeichnet, bisher aber nicht ratifiziert.

Heute wacht die Académie Française über die Verteidigung der französischen Sprache gegen Einflüsse von außen, insbesondere aus dem englischen Sprachraum. Ein Beispiel aus einer aktuelleren Debatte macht die Arbeit und das Selbstverständnis der Akademie klar – ihr Kampf gegen inklusive Sprache. 2018 umriss Macron die Aufgaben der Académie in einer Rede. Sie sei geschaffen worden, um die Sprache davor zu schützen, einer politischen Agenda unterworfen zu werden. Diese Rolle ist seit 1994 und der Unterzeichnung eines nach dem ehemaligen Kulturminister Jaques Tourbon benannten Textes gesetzlich festgeschrieben.

Neben der wichtigen Rolle im Inneren baut die Förderung des Französischen im Ausland auf einer langen Tradition auf. Mit dem Englischen ist Französisch heute die einzige Sprache, die auf allen Kontinenten der Welt als offizielle Landessprache vertreten ist. Und obwohl die Überseegebiete (die départements et territoires d’outre mer oder DOM-TOM) als französisches Staatsgebiet nicht in die Zuständigkeit der Einflussdiplomatie des Quai d’Orsay fallen, wird die französische Präsenz in der Karibik, in Guyana, vor der Kanadischen Küste, im Indischen Ozean und auf den Inseln des Südpazifiks als Plattform für die Einflussdiplomatie genutzt. Weil die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte 1789 auf Französisch verfasst wurde, existiert zudem nach wie vor ein universalistisches Selbstverständnis, das bis heute identitätsstiftend für die französische Außenpolitik ist.

Seit der Revolution von 1789 war der Export der französischen Weltsicht eng mit der Sprache verknüpft. Ende des 19. Jahrhunderts prägte der Geograph Onésime Reclus den Begriff der francophonie. Diese umfasste einen imaginären Raum, der weltweit nicht nur frankophone Muttersprachler, sondern auch der französischen Sprache und Kultur gewogene, „frankophile“ Personen einschließen sollte. Die Wortschöpfung von Reclus erfolgte zur gleichen Zeit wie die Gründung der ersten Alliance Française. Beide – Alliances Françaises und francophonie – wurden von Beginn an von bekannten Schriftstellern wie Ernest Renan oder Jules Verne unterstützt, aber auch von einflussreichen Politikern.

Die Frankophonie war von Beginn an nie nur ein kulturelles Projekt, sondern immer auch ein geopolitisches. Seit der Invasion Algeriens 1830 übte Frankreich über Sprache und Kultur in den eigenen und in belgischen Kolonien Einfluss auf lokale Eliten aus. Nach der militärischen Niederlage gegen Preußen im Jahr 1870 eröffnete die Frankophonie schließlich außerhalb Europas einen Rückzugsraum für den Erhalt des französischen Einflusses. In der einflussreichen Schrift „Geben wir Asien auf, nehmen wir Afrika“ (Lâchons l’Asie, prenons l’Afrique) formulierte Reclus mit Blick auf die Frankophonie 1904 zwei grundlegende Fragen: „Wo wiederauferstehen?“ und „Wie überdauern?“. Das historische Echo dieses Rückzugraums war dann der Widerstand Charles De Gaulles gegen die Kollaboration des Vichy-Regimes mit den nationalsozialistischen Besatzern, der sich in wesentlichen Teilen auf die französische Übersee-Präsenz gründete.

In der Kolonialpolitik setzte Frankreich die Sprache viel stärker als politisches Instrument ein, als etwa das britische Empire. Afrikanische Intellektuelle wie der kongolesische Schriftsteller Alain Mabanckou oder der kamerunische Historiker Achille Mbembe weisen darauf hin, dass die Frankophonie bis heute in weiten Teilen Afrikas als Instrument des französischen Imperialismus wahrgenommen wird. Während die Briten den Kontinent verlassen hätten „ohne eine Karte zu hinterlassen“, hätte Frankreich seine Präsenz niemals aufgegeben. Auch der Politikwissenschaftler Lequesne betont in seiner Analyse französischer Einflussdiplomatie die enge Verbindung zur Sprache. Seit dem 19. Jahrhundert habe Frankreich lokale Eliten auf der ganzen Welt für die eigene Sprache und Kultur gewonnen.

Der so gewonnene politische Einfluss wurde in vielen ehemaligen Kolonien dank bilateraler Abkommen und über die Entwicklungszusammenarbeit erhalten. Eine Fülle administrativer und kultureller Netzwerke erschließt der französischen Außenpolitik bis heute Zugänge zu den Eliten vieler Länder, auch wenn diese Netzwerke vielerorts, in Nordafrika und Südostasien zum Beispiel, durch rapide abnehmende Französischkenntnisse seit Jahren an Bedeutung verlieren. Mit Blick auf das frankophone Afrika wurden diese Netzwerke seit der Dekolonialisierung in den 1960er Jahren oft als „Franceafrique“ kritisiert.

Die Förderung frankophoner Kultur- und Sprachprogramme spielt in diesen Netzwerken eine wichtige Rolle. Ihr Beitrag wurde 2008 mit dem Verfassungsrang gewürdigt: Artikel 87 der Verfassung sieht vor, dass Frankreich die „Entwicklung der Solidarität und Zusammenarbeit zwischen den Staaten und Völkern“ fördert, „die die französische Sprache teilen“. Dass es dabei nicht nur um Völkerverständigung geht, wird schnell deutlich. Das Weißbuch von 2008 nennt die „Präsenz französischer Ideen, Sprache und Kultur“ als eine von fünf außenpolitischen Prioritäten. Ein 2014 unter Präsident Hollande veröffentlichter Bericht hebt das ökonomische Potenzial der Sprachpolitik hervor. Der Autor bedauert aber, das Außenministerium habe die Förderung frankophoner Netzwerke vernachlässigt und räume ihr keine Bedeutung mehr ein.

Großbritannien erhielt mit dem Commonwealth bereits 1931 ein Forum, um den privilegierten Austausch mit ehemaligen Gebieten des Empire zu erhalten. Für Frankreich entstand eine solche Plattform erst ab 1970, mit der offiziellen Gründung der Organisation Internationale de la Francoponie (OIF), die über Sprache einen neuen Zugang zu Staaten auf der ganzen Welt eröffnete, insbesondere zu ehemaligen Kolonien. Auf die Rolle der OIF und die Bemühungen Macrons, mit ihrer Hilfe die französische Kulturdiplomatie zu modernisieren, wird im Folgenden eingegangen.

Kampf um die sprachliche Vielfalt

Mit Blick auf Frankreichs Geschichte kann es nicht überraschen, dass französische Diplomaten bis heute ein besonderes Verhältnis zur Sprache pflegen. Das Zitat von Albert Camus, „Ma patrie est la langue française“, sprich „meine Heimat ist die französische Sprache“, erfreut sich weiter großer Beliebtheit, viele Diplomaten versuchen sich nach ihrer Karriere im Staatsdienst als Schriftsteller. Die Plume – ein eleganter Schreibstil – gehört in Paris auch im Zeitalter der digitalen Kommunikation zu den wichtigsten Kompetenzen eines Diplomaten. Sprache wird nicht nur als Kommunikationsmittel begriffen, sondern ist Ausdruck der eigenen kulturellen Identität. Die Diplomatie, heißt es in einem Bericht zur französischen Sprachpolitik, sei weiterhin davon überzeugt, dass die eigene Sprache Werte transportiere und in Verhandlungen Nuancen ermögliche, die im Englischen fehlten.

Viele französische Diplomaten und Politiker begreifen die eigene Sprache als Ausdruck eines bestimmten, spezifisch französischen Blicks auf die Welt. Sie entsprechen dem Verständnis von Sprachen als Weltansichten des preußischen Bildungsreformers Wilhelm von Humboldt, der lange in Frankreich lebte, sein Werk teils auf Französisch verfasste und eine enge Freundschaft zu der französischen Schriftstellerin Germaine de Staël pflegte. Deren berühmtestes Buch, „Über Deutschland“, bleibt bis heute als französische Sicht auf Deutschland aktuell.

Lange dominierte das Französische die internationalen Beziehungen. Bis zum Ersten Weltkrieg war es die Sprache der Diplomatie und der internationalen Verträge. Für politische Eliten auf der ganzen Welt gehörten Französischkenntnisse zum guten Ton. Außerhalb diplomatischer Kreise war Französisch lange die wichtigste internationale Verkehrssprache und in Deutschland die am häufigsten gesprochen Fremdsprache. Noch in den 1980er Jahren sprach die polnische Intelligenzia Französisch. Instituts Français waren in vielen Staaten der Welt Treffpunkte der Opposition. Neben den Staaten Nordafrikas, dem Libanon und Syrien, gab es auch in Südostasien zahlreiche frankophone Netzwerke.

Auch heute noch sind Französischkenntnisse in Deutschland und vielen anderen Ländern der Welt Pflicht, um in den diplomatischen Dienst einzutreten. Doch der Status als wichtigste internationale Verkehrssprache ist lange verloren. Nach dem Ersten Weltkrieg und mit der US-Präsenz in Europa, begann der Siegeszug des Englischen, der sich nach dem Zweiten Weltkrieg noch massiv beschleunigte. In der französischen Wahrnehmung begann mit dieser Entwicklung die crise du français. Der Eindruck des relativen Bedeutungsverlustes der eigenen Sprache gegenüber dem Englischen hat in den vergangenen Jahrzehnten in Teilen der französischen Politik zur Entwicklung eines ausgesprochen defensiven Verhältnisses zum angelsächsischen Sprach- und Kulturraum beigetragen (siehe Abb. 3 auf Seite 17).

Französische Diplomaten legen Wert darauf, Anglizismen möglichst zu vermeiden. Um wichtige Entwicklungen der Weltpolitik auch weiterhin in der eigenen Sprache beschreiben zu können, wird regelmäßig offiziell das Vokabular erweitert und angepasst. In einer „Kommission zur Anreicherung der Sprache“ arbeitet das Außenministerium dafür mit dem Kulturministerium zusammen. 2022 einigte sich die Kommission zum Beispiel auf eine Übersetzung der englischen Wortschöpfung Westlessness, die 2020 auf der Münchner Sicherheitskonferenz entstand: In Frankreich wird nun von désoccidentalisation gesprochen. Gerade Diplomaten sind sich der Vorteile bewusst, die die Kommunikation in der Muttersprache mit sich bringt. Deshalb bedauern viele ältere französische Staatsdiener, dass Verhandlungen auf Englisch mittlerweile in Kauf genommen würden: „Unter Chirac wäre das nicht toleriert worden“, bringt einer von Ihnen das Unbehagen auf den Punkt.

Tatsächlich wird auch in Frankreich zunehmend diskutiert, ob das dogmatische Bestehen auf die eigene Sprache noch zeitgemäß ist. Denn Französisch gerät als Sprache der internationalen Beziehungen zunehmend unter Druck. Neu geschaffene internationale Organisationen wie die „Internationale Agentur für Erneuerbare Energien“ (IRENA) führen nur noch Englisch als Arbeitssprache. Der Kampf gegen die Dominanz des Englischen, von französischen Diplomaten gerne abfällig als „Globish“ bezeichnet, scheint aussichtslos.

Der Korrespondent einer englischsprachigen Zeitung mit Sitz in Paris titelte in der Tageszeitung Le Monde 2022: „Frankreich kann nur auf Englisch relevant bleiben“. Le Monde veröffentlicht selbst seit 2022 auch englischsprachige Artikel, eine strategische Entscheidung der Redaktion, um anglophonen Lesern weltweit einen alternativen französischen Blick auf internationale Politik zu bieten. Um der Dominanz englischsprachiger Publikationen wie der Financial Times, des Economist oder der New York Times etwas entgegenzusetzen, wird die Kommunikation auf Englisch in Kauf genommen. Franzosen mit internationaler Arbeitserfahrung merken zudem selbstkritisch an, dass die Kritik französischer Eliten an der weltweiten Dominanz des Englischen glaubwürdiger wäre, wenn die eigenen Fremdsprachkenntnissen besser wären, die häufig noch immer zu wünschen übrig lassen.

Immer häufiger hört man jedenfalls in Paris Stimmen, die mehr Pragmatismus im Umgang mit Fremdsprachen fordern. Diplomaten rufen dazu auf, dem Beispiel von Le Monde zu folgen und französische Positionen zukünftig vermehrt auf Englisch zu kommunizieren, statt, wie ein ehemaliger Diplomat es umschreibt, sie auf Französisch ungehört verklingen zu lassen. Auch Macron verteidigte 2018 seine Einlassungen auf Englisch auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos gegen Kritik. Viele, so der Präsident, hätten es wohl bevorzugt, „wenn ich Französisch gesprochen hätte“. Und so findet die 2018 von Macron ins Leben gerufene internationale Konferenz Forum de la Paix (Paris Peace Forum, PPF) seit fünf Jahren weitgehend auf Englisch statt. Nicht nur die Gäste aus aller Welt sprechen meist Englisch. Auch die französischen Gastgeber, der Präsident und Direktor des Forums, die Diplomaten Pascal Lamy und Justin Vaisse eröffneten 2022 die fünfte Edition des Forums auf Englisch.

Gerade ältere Diplomaten fürchten aber, dass der Geltungsverlust der französischen Sprache einen weitere Einflussverlust Frankreichs zur Folge haben wird. Michel Duclos, französischer Botschafter a.D., schreibt dazu in seiner lesenswerten Einordnung der Außenpolitik Emmanuel Macrons, La France dans le bouleversement du monde (2021), Frankreichs Stimme sei „unhörbar geworden, vielleicht sogar verstummt“. Er bedauere diese Entwicklung zwar, sehe in dem Festhalten an den alten souveränistischen Positionen und Traditionen aber keine zukunftsfähige Strategie.

Die Frankophonie als Gradmesser französischer Einflussdiplomatie

Die bereits erwähnte Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), kurz Francophonie, ging 2005 aus der „Agentur für kulturelle und technische Zusammenarbeit“ (ACCT) hervor. Diese war 1970 in der nigrischen Hauptstadt Niamey gegründet worden, um die französische Sprache und französischsprachige Kultur zu fördern. Ein Jahr zuvor hatte der französische Kulturminister André Malraux eine „frankophone Kultur“ beschworen, die politische Grenzen überschreite. Malraux war 1945 von De Gaulle zum Informationsminister ernannt worden, später war er „Propaganda-Beauftragter“ der gaullistischen Partei Rassemblement du Peuple français (RPF). Er unterstützte die Gründung der Frankophonie zwar maßgeblich, als Gründerväter gelten aber Habib Bourguiba, damals tunesischer Präsident, Hamani Diori, Präsident des Nigers, Léopold Senghor, senegalesischer Staatspräsident, und Norodom Sihanou, König von Kambodscha. Im Laufe der folgenden Jahrzehnte entwickelte sich die Frankophonie von einem technisch-kulturellen zu einem politischen Forum weiter.

Vertreter der französischen Diplomatie legen heute im Gespräch großen Wert darauf, dass die Frankophonie auf Initiative des globalen Südens entstanden sei. Sie versuchen den Eindruck zu vermeiden, die institutionalisierte Frankophonie sei von Beginn an ein von Frankreich kontrolliertes Projekt gewesen. Der Vorwurf, Frankreich übe mit seiner Sprachpolitik und auch über die Frankophonie Einfluss auf Minderheiten in anderen Staaten aus, wird trotzdem immer wieder vorgebracht. Den berühmtesten historischen Anlass lieferte Charles de Gaulle höchstselbst, der 1967 während einer Kanada-Reise eine Rede in Montreal mit den Worten beendete: „Es lebe das freie Québec“ (Vive le Québec libre). Neben der frankophonen Gemeinschaft Kanadas wurden dem Gründervater der Fünften Republik auch Sympathien für Sprachminderheiten in Belgien und der Schweiz nachgesagt.

Seit Gründung der OIF stellt sich immer wieder die Frage, wie sehr sie von Frankreich abhängt und gesteuert wird. Ihr Leitungsgremium, der Hohe Rat, war lange Zeit dem Élysée-Palast beigeordnet und wurde erst 2004 exklusiver Teil der Organisation. Neben dem Rat sind ihre vier wichtigsten Instanzen das Internationale Netzwerk der Universitäten der Frankophonie (AUF), der TV-Sender TV5Monde, die Internationale Vereinigung frankophoner Bürgermeister (AIMF) und die parlamentarische Versammlung der Frankophonie (APF). Sitz der OIF ist Paris, Frankreich trägt aktuell 40 Prozent des Budgets.

Die OIF zählt heute 88 Mitgliedstaaten. 54 sind vollwertige Mitglieder, 7 assoziiert und 27 mit Beobachterstatus. Die Mitgliedsstaaten der Organisation wollen die französische Sprache und französischsprachige Kultur fördern, sowohl über offizielle Kanälen und Gipfeltreffen, als auch in informelleren Foren, etwa die Treffen von Gruppen frankophoner Botschafter, die es in Genf, Brüssel, New York und Addis Abeba gibt. Für viele Staaten dürfte die Verteidigung des Französischen allerdings nur ein vorgeschobener Grund für die Aktivität in der Organisation sein. Die Treffen im Rahmen der OIF sind darüber hinaus eine Plattform, um abseits der großen Öffentlichkeit informell Kontakte zu pflegen und Netzwerke zu knüpfen. Wie sehr zum Beispiel Österreich (mit Beobachterstatus) an der Förderung frankophoner Kultur gelegen ist, sei dahingestellt.

Der französischen Diplomatie diente die OIF in der Vergangenheit wiederholt als Plattform zur Mobilisierung für Unterstützung und Flankierung internationaler Verhandlungen. Als größter Erfolg gilt die Ausnahmeregelung für Kulturgüter, die in den 1990er Jahren in das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT) verhandelt wurde, Kulturschaffenden und Kulturgütern einen Sonderstatus einräumt und immer wieder gegen die fortschreitende Liberalisierung der internationalen Handelsbeziehungen verteidigt wird. Auch die UNESCO-Konvention zum Schutz kultureller Vielfalt, die 2005 verabschiedet wurde, gilt in der französischen Außenpolitik als Beweis für den politischen Wert der OIF. International kommt der Organisation zudem die Rolle als Hüterin des Französischen als internationale Verkehrssprache zu, die der Aufgabe der Académie Française in Frankreich gleicht. Alle zwei Jahre veröffentlicht die OIF einen Bericht zur Nutzung verschiedener Sprachen in internationalen Organisationen.

2019 wurde zudem ein Wach- und Warnsystem eingerichtet, das Verstöße gegen die Regeln zur Mehrsprachigkeit im internationalen Kontext verhindern oder jedenfalls sichtbar machen soll. Auf dieser Grundlage sollen Diplomaten und Beamte französischsprachiger Länder auf die Einhaltung von Abkommen zur Wahrung der Mehrsprachigkeit drängen, zum Beispiel mit offenen Briefen an die Führungen ihrer Organisationen, etwa an das UN-Generalsekretariat), um mehr Aufmerksamkeit auf das Thema lenken.

Darüber hinaus war die OIF für Frankreichs Außenpolitik immer wieder auch eine Plattform, um nationale Positionen zu stärken und Mehrheiten zu organisieren. In den vergangenen Jahren versuchte Paris zum Beispiel wiederholt, über die OIF mehr internationale Aufmerksamkeit für die Instabilität in der Sahel-Region zu schaffen. Der ehemalige französische Außenminister Roland Dumas erinnert in seinen Memoiren daran, wie er die Staats- und Regierungschefs des frankophonen Afrikas (des sogenannten pré carré) für die Wahl des Ägypters Boutros Boutros-Ghalis zum UN-Generalsekretär mobilisierte. Ohne die Unterstützung „afrikanischer Satelliten“, so Dumas, habe man sich nicht gegen die Amerikaner durchsetzen können, die einen anderen Kandidaten unterstützten. Boutros-Ghali wurde nach seinem Abschied von den Vereinten Nationen Generalsekretär der OIF. Er selbst, wie auch sein Nachfolger an der Spitze der OIF, Abdou Diouf, waren laut Experten für französische Afrikapolitik „immer in das französische Afrika-Dispositiv integriert“.

Die OIF war für Frankreichs Außenpolitik eine Plattform, um nationale Positionen zu stärken

Präsident Macron hat wiederholt angekündigt, mit diesen umstrittenen Praktiken brechen zu wollen. 2018 warb er auf dem Gipfeltreffen der OIF in der armenischen Hauptstadt Erewan für eine Erneuerung der Organisation. Die Frankophonie sei eine „Familie“, die zwar durch eine „gewisse Weltsicht“ miteinander verbunden sei. Unter den Mitgliedstaaten gebe es aber „keine Nation, die anderen ihre Prinzipien von oben herab diktiert.“ Kurz darauf wurde eine Strategie für die Verteidigung der französischen Sprache und der Vielsprachigkeit vorgestellt. Die Strategie schlägt 33 Maßnahmen vor, um Französisch zu einer der drei meistgesprochenen Sprachen des 21. Jahrhunderts zu machen und einem „Trumpf in einer globalisierten Welt“.

Viele internationale Beobachter zweifeln aber daran, dass die französische Regierung unter Macron wirklich mit der Einflussdiplomatie vergangener Tage gebrochen hat. Auf dem OIF-Gipfel in Erewan wurde Louise Mushikiwabo zur neuen Generalsekretärin der Organisation gewählt. Die ehemalige Außenministerin Ruandas galt als Wunschkandidatin Macrons, der für die Unterstützung ihrer Kandidatur Frankreichs diplomatische Netzwerke auf der ganzen Welt mobilisierte.

Experten vermuten aber, dass es Macron bei der Unterstützung der Kandidatur Mushikiwabos nicht nur um die OIF ging, sondern auch um die bilateralen Beziehungen zu Ruanda. Auf dem Gipfel warb der französische Präsident für eine „Frankophonie der Rückeroberung“: Denn 2009 war Ruanda dem Commonwealth beigetreten, kurze darauf folgten die frankophonen Staaten Togo und Gabon. In diesem Kontext entsprach die Vorgängerin Mushikiwabos, die Kanadierin Michaëlle Jean, Insidern zufolge nicht den Vorstellungen des Elysées. Sie stammte nicht aus einem afrikanischen Land, brachte nicht die Netzwerke auf dem wichtigsten Kontinent für die Frankophonie mit. Die Kanadierin griff Macron vor dem Gipfeltreffen scharf an und verbat sich „Einmischungen“ des französischen Präsidenten in Angelegenheiten der OIF. In einem vielbeachteten Interview erinnerte Jean den französischen Präsidenten daran, dass die OIF „kein Institut Français“ sei.

2020 feierte die OIF ihr 50-jähriges Bestehen. Unter dem Motto: „Verbunden in der Diversität“ soll in den kommenden Jahren die Modernisierung der Frankophonie vorangetrieben werden. Macron hat in den vergangenen fünf Jahren versucht, den Kampf der französischen Einfluss- und Kulturdiplomatie stärker mit den Zielen der OIF für Multikulturalität und Multilinguistik zu verknüpfen. Damit schließt er an ein Motiv französischer Einflussdiplomatie vergangener Jahre an, das Michel Duclos seit der Präsidentschaft Jacques Chiracs (1995 – 2007) in den Reden der Staatschefs ausmacht. Der Nachfolger Chiracs, Nicolas Sarkozy (im Amt von 2007 – 2012), nannte die Frankophonie anlässlich ihres 40-jährigen Jubiläums 2010 ein „Sprachrohr“ für alle Länder, deren Kultur von „Monolinguismus und Gleichmachung“ bedroht seien.

Grundsätzlich überschneiden sich die nationalen Ziele der französischen Einflussdiplomatie und der OIF als internationaler Organisation an vielen Stellen, die Zusammenarbeitet bietet sich an. Allerdings zeigt der Kampf um die Personalie Mushikiwabos, dass französische Interessen noch immer drohen den Beitrag zu multilateraler Zusammenarbeit zu bestimmen. Gerade auf dem afrikanischen Kontinent weckt diese Form der Einmischung Erinnerungen an die Vergangenheit Frankreichs als Kolonialmacht. Trotzdem setzt sich Präsident Macron weiter für die französische Sprache und Vielsprachigkeit ein, nicht nur in Afrika. 2017 forderte er in Frankfurt auf der Buchmesse ein „Europa der Übersetzer und der Vielsprachigkeit“. Diese Vorgabe versucht die französische Diplomatie umzusetzen, zuletzt im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft, wie im folgenden Abschnitt erläutert wird.

Ziele und aktuelle Beispiele französischer Kulturaußenpolitik

Die bereits angedeuteten Unterschiede zwischen Deutschland und Frankreich im Umgang mit internationaler Kultur- und Sprachpolitik werden im multilateralen EU-Kontext noch deutlicher. Sie belasten die Bemühungen beider Länder, gemeinsam die Rolle der EU in der Weltpolitik zu stärken. Zwar ist eine engere Zusammenarbeit in der Kulturpolitik für die Zukunft auf höchster politischer Ebene beschlossen, wird bisher aber nur in Modellversuchen im Kleinen umgesetzt.

Auf der Suche nach Verbündeten im Kampf gegen die Monolinguistik

Französisch ist in drei Mitgliedstaaten der EU, in Frankreich, Belgien und Luxemburg, offizielle Landessprache. Der französische Kampf für Sprachenvielfalt und den Platz des Französischen wird nicht nur in Paris, sondern auch in Straßburg, Brüssel und Luxemburg geführt. Frankreich beruft sich im EU-Kontext auf die Einhaltung der Devise der Union: „Einheit in Vielfalt“. 19 der 27 Mitgliedstaaten sind gleichzeitig Mitglieder der OIF. 2002 verabschiedete die Organisation erstmals eine Strategie für die Förderung der französischen Sprache innerhalb der EU. Und eine französische Diplomatin schrieb schon 2007, in Europa entscheide sich die Zukunft des Französischen als „große Sprache der internationalen Beziehungen“. Drei Jahre nach der EU-Osterweiterung stand das Französische in der EU zunehmend unter Druck, der sich seitdem noch wesentlich verstärkt hat.

Seit Jahren versucht Frankreichs Diplomatie, andere Mitgliedstaaten und die EU-Institutionen stärker für die kulturelle und sprachliche Diversität zu gewinnen. In der Vergangenheit nutzte Frankreich seine Ratspräsidentschaften, um diese Themen prominent auf die Agenda der Union zu setzen. Bereits 1995 hatte das Außenministerium ein eigenes Programm zur Förderung der Fremdsprachkenntnisse von Beamten aus EU-Staaten, Staaten mit Kandidatenstatus und EU-Nachbarstaaten entwickelt. 2008 wurde die „Europäische Kulturagenda im Zeichen der Globalisierung“ beschlossen, die sich auf das UNESCO-Abkommen zur Förderung kultureller Vielfalt stützte und von der französischen Ratspräsidentschaft aufgenommen wurde.

Eigentlich ist das Prinzip des Multilinguismus in den Europäischen Verträgen stark verankert: Die erste Verordnung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) legte 1958 ihre Sprachenregelung fest, die heute die wichtigste Referenz für europäische Mehrsprachigkeit bleibt (1/1958). Auch Artikel 22 der EU-Grundrechtecharta verpflichtet die Union auf den Respekt der sprachlichen Vielfalt. Artikel 3.3 des Vertrags über die EU ordnet seinerseits die Wahrung des „Reichtums ihrer kulturellen und sprachlichen Vielfalt“ an. Und Artikel 18 des Vertrags über die Arbeitsweise der EU definiert das Nicht-Diskriminierungsprinzip, auf Grundlage dessen französische Diplomaten die Verteidigung des Multilinguismus und der französischen Sprache im EU-Kontext ableiten.

Trotzdem scheint der Triumph des Englischen langfristig als einzige gebräuchliche Sprache der EU unausweichlich. Für die letzte französische EU-Ratspräsidentschaft, im ersten Semester 2022, kündigte Macron trotzdem eine Reihe neuer Initiativen zur Förderung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt Europas an. Brüssel sollte als europäische Hauptstadt (neben Straßburg) dabei in Zusammenarbeit mit Belgien im Mittelpunkt der Bemühungen stehen. Schließlich, so Macron, sei es „paradox“, dass die englische Sprache in Brüssel nie so präsent gewesen sei wie nach dem Brexit. Anhand des Begriffs der „Zugehörigkeit“, einem der drei Schlagworte im Slogan der französischen Ratspräsidentschaft („Relance, Puissance, Appartenance“), erklärte er in einer Rede, die europäische Geschichte sei mehr als die 27 Geschichten ihrer Mitgliedstaaten. Die Ausführungen lasen sich wie ein Aufruf zur Verteidigung des ursprünglichen Prinzips des Multilinguismus.

Die Mehrsprachigkeit stand, wie in Frankreichs Kulturaußenpolitik überhaupt, auch im EU-Kontext im Mittelpunkt. Im Februar 2022 organisierte die französische Ratspräsidentschaft ein Online-Forum zu „Innovation, Technologie und Mehrsprachigkeit“. Im März folgte ein Gipfel zu „linguistischer Diversität und dem Platz der französischen Sprache in der EU“. Die Ergebnisse des Treffens wurden als Actes de Pau veröffentlicht. Der französische Staatssekretär für Frankophonie, Jean-Baptiste Lemoyne, sagte auf der Abschlussveranstaltung: „Europas Bürger müssen in ihrer Muttersprache angesprochen werden, damit sie Europa verstehen […]. Das ist die Grundvoraussetzung der europäischen Demokratie“.

Bereits vor Beginn der Ratspräsidentschaft hatte die französische Regierung Vorschläge erarbeitet, um der Dominanz des Englischen zu begegnen. Im April 2021 hatte Lemoyne mit seinem Kabinettskollegen Clément Beaune, Staatssekretär für europäische Angelegenheiten im Außenministerium, einen Bericht in Auftrag gegeben, der im Oktober 2021 vorgestellt wurde. Unter dem Vorsitz des bereits erwähnten Christian Lequesnes führte eine Kommission, der auch die Frankreich-Korrespondentin der FAZ, Michaela Wiegel, angehörte, Gespräche in den verschiedenen EU-Institutionen und formulierte Empfehlungen an die französische Regierung. In ihrem Auftragsschreiben bitten Lemoyne und Beaune um Ideen für die Verteidigung der sprachlichen Vielfalt Europas und des zukünftigen Gebrauchs der französischen Sprache. Umberto Ecos Bonmot, „die Sprache Europas ist die Übersetzung“, müsse gewahrt bleiben.

Der Bericht liefert zahlreiche Vorschläge, wie Frankreichs Kampf gegen den englischsprachigen Monolinguismus in der EU nach dem Brexit wiederbelebt werden könnte. Dabei soll um jeden Preis der Eindruck vermieden werden, die Dominanz des Englischen solle durch eine Dominanz des Französischen ersetzt werden. Wohl wissend um das Misstrauen gegenüber vielen europapolitischen Initiativen aus Paris, stellen die Autoren ihre Empfehlungen in den Dienst der europäischen Vielsprachigkeit. Frankreich sei in seinem Kampf um sprachliche Vielfalt in der EU zwar oft allein, suche aber immer nach anderen EU-Staaten, denen die Verteidigung der eigenen Sprache wichtig sei.

Der Bericht diagnostiziert einen bedeutenden Rückgang der Mehrsprachigkeit innerhalb der EU-Institutionen. Diese Diagnose wird mit qualitativen Fallbeispielen und mit quantitativen Erhebungen untermauert. Sprachkenntnisse einzelner EU-Funktionäre werden angeführt und sinkende Budgets für Übersetzungen und Verdolmetschungen in die verschiedenen Sprachen der Union. Die einzige EU-Institution, in der das Englische nicht dominiert, sei der Europäische Gerichtshof, wo weiterhin vor allem Französisch gesprochen wird. Das schlechteste Zeugnis stellen die Autoren der EU-Kommission aus, wo auf dem Papier auch Französisch und Deutsch offizielle Arbeitssprachen seien, in Wahrheit aber fast nur noch Englisch gesprochen werde.

An einigen Stellen sei die Dominanz des Englischen vollständig und werde kaum mehr kaschiert. So würden in Sitzungen der „Martens“ oder „Antici“-Gruppe keine Verdolmetschungen mehr angeboten. Äußerten sich französische Beamte trotzdem in ihrer Muttersprache, seien sie häufig gezwungen, den nicht französischsprachigen Kollegen ihre Position anschließend noch einmal auf Englisch zu erläutern. Die Vertreter Belgiens und Luxemburgs legten offensichtlich keinen Wert auf den Respekt des Prinzips der Vielsprachigkeit.

Die Autoren des Berichts gehen davon aus, dass mit der Einhaltung der Vielsprachigkeit auch in Zukunft nicht zu rechnen ist. Dafür spricht, dass die 2021 geschaffene EU-Staatsanwaltschaft als neueste EU-Institution ausschließlich auf Englisch arbeitet, obwohl keiner der 22 beteiligten EU-Mitgliedstaaten Englisch als Amtssprache führt. Auch die aktuelle EU-Führung gehe mit schlechtem Beispiel voran. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zum Beispiel spreche zwar fließend Deutsch, Französisch und Englisch, äußere sich aber – im Gegensatz zu ihrem Vorgänger Jean-Claude Juncker – fast ausschließlich auf Englisch.

Trotz all dieser Beispiele vermerkt der Bericht, dass es für die Rettung der Vielsprachigkeit in der EU nicht zu spät sei. Vielsprachigkeit und effizientes Arbeiten im multilateralen Umfeld schlössen sich durchaus nicht gegenseitig aus. Die Autoren listen 26 Empfehlungen auf, die Frankreich während der eigenen Ratspräsidentschaft und darüber hinaus, in Zusammenarbeit mit weiteren EU-Mitgliedstaaten, umsetzen könnte. So werden mehr Mittel für Übersetzung und Verdolmetschungen gefordert und regelmäßige Überprüfungen und Berichterstattung zu diesem Thema. Die Autoren hoffen, dass das Thema von zukünftigen EU-Ratspräsidentschaften wieder aufgenommen und weitergeführt wird, etwa von der spanischen, 2023, oder von der belgischen im Jahr darauf.

Die Versuchung, die Einflussdiplomatie zu instrumentalisieren

Neben dem im vorangehenden Abschnitt erwähnten Europäischen Gerichtshof gibt es weitere Nischen des institutionellen Gefüges der EU, in denen sich die französische Sprache weiterhin gegen das Englische behauptet. Im Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) beispielsweise dominiert das Englische zwar – fast 99 Prozent aller Dokumente werden laut des Lequesne-Berichts in dieser Sprache verfasst. Doch in ihrem Auftritt nach außen setzt die EU ihre Prinzipien zur Förderung der Vielsprachigkeit noch um, da die diplomatischen Vertretungen der EU sich nach Möglichkeit den Gegebenheiten ihrer jeweiligen Standorte anpassen. Entsprechend arbeiten die an die EU sekundierten Diplomaten in den frankophonen Staaten Afrikas zumeist auf Französisch.

Hier bewahrheitet sich eines von Frankreichs Argumenten für die Verteidigung der Vielsprachigkeit. Dass französische Diplomaten etwa in Westafrika in ihrer Muttersprache kommunizieren können, ist ein großer Vorteil gegenüber anderen EU-Staaten. Eine Untersuchung von 2021 mit dem Titel „Sprachkenntnisse als politische Frage“ macht das am Beispiel der EU-Vertretung und der seit 2012 im Niger aktiven EU Capacity Building Mission Sahel (EUCAP) deutlich. Französisch ist dort die einzige Amtssprache und gute Französischkenntnisse sind eine Voraussetzung für die Arbeit in der EU-Vertretung, insbesondere in leitenden Positionen. Der Autor der Studie zeigt anschaulich auf, dass der Gebrauch der französischen Sprache keineswegs neutral ist, sondern im Gegenteil ein Teil der „Kräfteverhältnisse zwischen den Mitgliedstaaten“ ist und darüber hinaus ein wichtiges Instrument zur Kontrolle der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) der Union in der Region.

Die Vertretung und Mission im Niger wurden im Untersuchungszeitraum zahlenmäßig von französischen Beamten dominiert. Anfang 2019 war der Planungsstab der EUCAP-Mission in Niamey mit 35 Franzosen besetzt, die mit elf Kollegen aus fünf weiteren EU-Mitgliedstaaten zusammenarbeiteten. Eine Außenstelle der Mission in Agadez war im selben Zeitraum mit zehn französischen Beamten besetzt, die mit elf Kollegen aus acht anderen EU-Mitgliedstaaten zusammenarbeiteten.

Wie in der OIF ist die Besetzung der Spitzenposten auch in den EU-Missionen hochpolitisch. Im Niger führte die starke französische Präsenz zu Vorwürfen, Frankreich instrumentalisiere EU-Missionen, um eigene Interessen in Niger und der Sahel-Region voranzutreiben. Der Verweis Frankreichs auf die sprachliche Diversität als Grund für die starke Präsenz eigener Beamter wird oft als Deckmantel nationaler Interessen wahrgenommen. Der Autor der Studie kommt zu dem gleichen Schluss wie viele europäische Partnerstaaten Frankreichs: Dass Paris die „europäische Karte spielt“, um seinen Einfluss im Sahel zu erhalten, ohne sich der Kritik afrikanischer Partnerstaaten auszusetzen.

Dieser Eindruck hängt Frankreich nicht nur in der OIF und bei seinen EU-Partnern an. Er hat sich in den vergangenen Jahren auch in den frankophonen Partnerstaaten in Westafrika verfestigt. Dabei hatte Präsident Macron zu Beginn seiner ersten Amtszeit versprochen, die französische Afrikapolitik radikal zu verändern. Statt, wie die meisten seiner Vorgänger, ein „neues Kapitel“ in den französisch-afrikanischen Beziehungen aufzuschlagen, beteuerte er in seiner „Rede an die afrikanische Jugend“ 2017 vor Studierenden in Burkina Fasos Hauptstadt Ouagadougou, es gebe keine französische Afrika-Politik mehr. Die Grenzen zwischen Nord- und Subsahara-Afrika, zwischen frankophonem und anglophonem Afrika, seien künstlich und müssten überwunden werden.

Tatsächlich hat Macron seither viel in Bewegung gesetzt, mit Tabus französischer Afrikapolitik vergangener Tage gebrochen. Seine wichtigsten Entscheidungen erörterte der Präsident 2020 in einem Interview mit der Zeitschrift Jeune Afrique: Der 2018 beauftragte Bericht über die Rückgabe des afrikanischen Kulturerbes der französischen Historikerin Benedicte Savoy und des senegalesischen Sozialwissenschaftlers Felwine Sarr signalisierte die grundlegende Bereitschaft zu Veränderungen in Frankreichs Kulturaußenpolitik. Weiterhin leitete Macron die Rückgabe von Kunstwerken und Artefakten an den Senegal, Benin und Madagaskar ein und kam damit einer langjährigen Forderung vieler afrikanischer Staaten nach. Die Rückgaben wurden zudem durch Initiativen zur Aufarbeitung französischer Geschichte auf dem afrikanischen Kontinent flankiert: Debatten zu Verbrechen während des Algerienkriegs gehörten genauso dazu wie Untersuchungen zur Rolle der französischen Regierung bei der Ermordung des Präsidenten von Burkina Faso, Thomas Sankara, im Jahr 1987 und dem Völkermord in Ruanda 1994.

Neben der Kultur- und Erinnerungspolitik setzte Macron auch in der Wirtschaftspolitik wichtige Veränderungen durch. Ein zweiter symbolischer Bruch mit der französischen Afrikapolitik der Vergangenheit war die Ankündigung der Abschaffung der Währungseinheit Franc-Coopération Financière en Afrique (CFA). Am CFA hatte sich regelmäßig die Kritik entzündet, Frankreich mische sich in die finanziellen Angelegenheiten westafrikanischer Staaten ein.

Insgesamt, erklärt Macron in dem Interview, habe sich Frankreichs Afrikapolitik auch deshalb radikal verändert, weil man verstärkt den Kontakt mit den Zivilgesellschaften in den Partnerstaaten suche. Die französische Politik richtete sich nun zum Beispiel an die in Frankreich lebende afrikanische Diaspora, statt, wie zuvor, vor allem Abkommen mit den Regierungen und Eliten vor Ort zu pflegen. Im Oktober 2021 fand ein Frankreich-Afrika-Gipfel in Montpellier statt, der, ganz im Sinne der Prinzipien der public diplomacy, Unternehmer, Vertreter der Zivilgesellschaft und Sportler zusammenbrachte.

Frankreichs Kultur- und Sprachpolitik und der französische Einsatz für die Frankophonie begleiteten diese Initiativen. Bereits 2017 hatte Macron Studierende in Ouagadougou aufgefordert, sich das Französische stärker anzueignen und „mit Stolz“ zu sprechen. Die Sprache sei längst nicht mehr nur die Sprache Frankreichs, sondern auch die des Senegals, Burkina Fasos und vieler weiterer Staaten in der Region. Der Präsident wünschte sich in seiner Rede eine „starke und strahlende Frankophonie“. Französisch werde absehbar die wichtigste Sprache auf dem afrikanischen Kontinent sein und irgendwann vielleicht auch weltweit.

Macron sprach in dem Interview allerdings auch schon die Probleme der französischen Präsenz in Westafrika an, die sich seit 2020 massiv verstärkt haben. Im Februar 2022 wurde Frankreichs Botschafter in Mali vom dortigen Regime ausgewiesen, im Januar 2023 forderte das Regime in Burkina Faso die dort stationierten französischen Soldaten auf, das Land zu verlassen. Sowohl in Mali als auch in Burkina Faso und anderen Staaten der Region kommt es immer wieder zu antifranzösischen Protesten. Im Rahmen eines Staatsstreiches in Burkina Faso wurden im September 2022 mehrere französische Einrichtungen angegriffen, darunter die Botschaft und das Institut Français in Ouagadougou, sowie ein weiteres Institut im Westen des Landes. Auch im Niger, neuer Schwerpunkt der militärischen Präsenz der Franzosen im Sahel, wächst der Unmut in der Bevölkerung.

Macron hat viel in Bewegung gesetzt und mit Tabus französischer Afrikapolitik gebrochen

Kurz: Der Ruf Frankreichs ist heute in ganz Westafrika an einem historischen Tiefpunkt angekommen. In Mali konnte die zunächst erfolgreiche Militärintervention nicht in langfristige Stabilität überführt werden, aus französischen Befreiern wurden Besatzer. Den damit einhergehenden Vertrauensverlust nutzen andere Staaten aus. In einer Umfrage der Friedrich-Ebert-Stiftung in Mali aus dem Frühjahr 2022 sagten mehr als 90 Prozent der Befragten, sie trauten Russland die Herstellung der territorialen Integrität des Landes zu. 2020 schuf Präsident Macron als Antwort auf diese Entwicklungen einen eigenen Posten für einen Botschafter für öffentliche Diplomatie in Afrika, den aktuell die ehemalige französische Botschafterin in Ghana, Anne-Sophie Avé, bekleidet. Dieser Posten soll sich in Zusammenarbeit mit einem weiteren neuen Botschafterposten für Digitales, der „Förderung unserer Werte und unserer Kultur in der digitalen Welt […]“ widmen.

Mit Blick auf die außenpolitischen Entscheidungen Macrons und die Reformen im Ministerium erkennen Beobachter zwar die Bemühungen an, Frankreichs Afrikapolitik zu verändern. Sie bewerten sie aber als gescheitert. Diplomaten machen dafür die gezielten Strategien von Drittstaaten verantwortlich. Macron hat diese Staaten in der Vergangenheit klar benannt und vor allem Russland und der Türkei vorgeworfen, Ressentiments zu schüren. In seiner Rede vor der UN-Generalversammlung sagte er 2022, der moderne Imperialismus sei heute in Afrika weder europäisch noch westlich. Seine ehemalige Verteidigungsministerin Florence Parly beklagte 2021 in einer Rede vor der französischen Nationalversammlung, Russland und die Türkei versuchten mit allen Mitteln, den Sahel zu „infiltrieren“.

Präsident Macron hat das Scheitern seiner Bemühungen früh erkannt. Schon 2018 gestand er ein, dass seine Rede an die afrikanische Jugend 2017 gescheitert sei. Das Publikum habe ihn nicht verstanden oder nicht verstehen wollen. Die Studierenden hätten offenbar den Eindruck gehabt, so Macron mit Bezug auf Sprachpolitik und Kulturdiplomatie, dass er das Französische gegen andere, regionale Sprachen positionieren wolle. Doch der Einsicht Macrons folgte kein Strategiewechsel, die Ressentiments gegen Frankreich haben sich vervielfacht.