| Die nächsten Jahre werden trotz vollmundiger Wahlkampf-Ankündigungen migrationspolitisch vor allem eines sein: kompromissintensiv. |

| Je früher die neue Regierungskoalition diese Wahrheit annimmt, umso wahrscheinlicher ist es, dass zumindest einige der migrationspolitischen Veränderungen in Deutschland Realität werden können, die die verschiedenen Parteien ihrer Wählerschaft versprechen. |

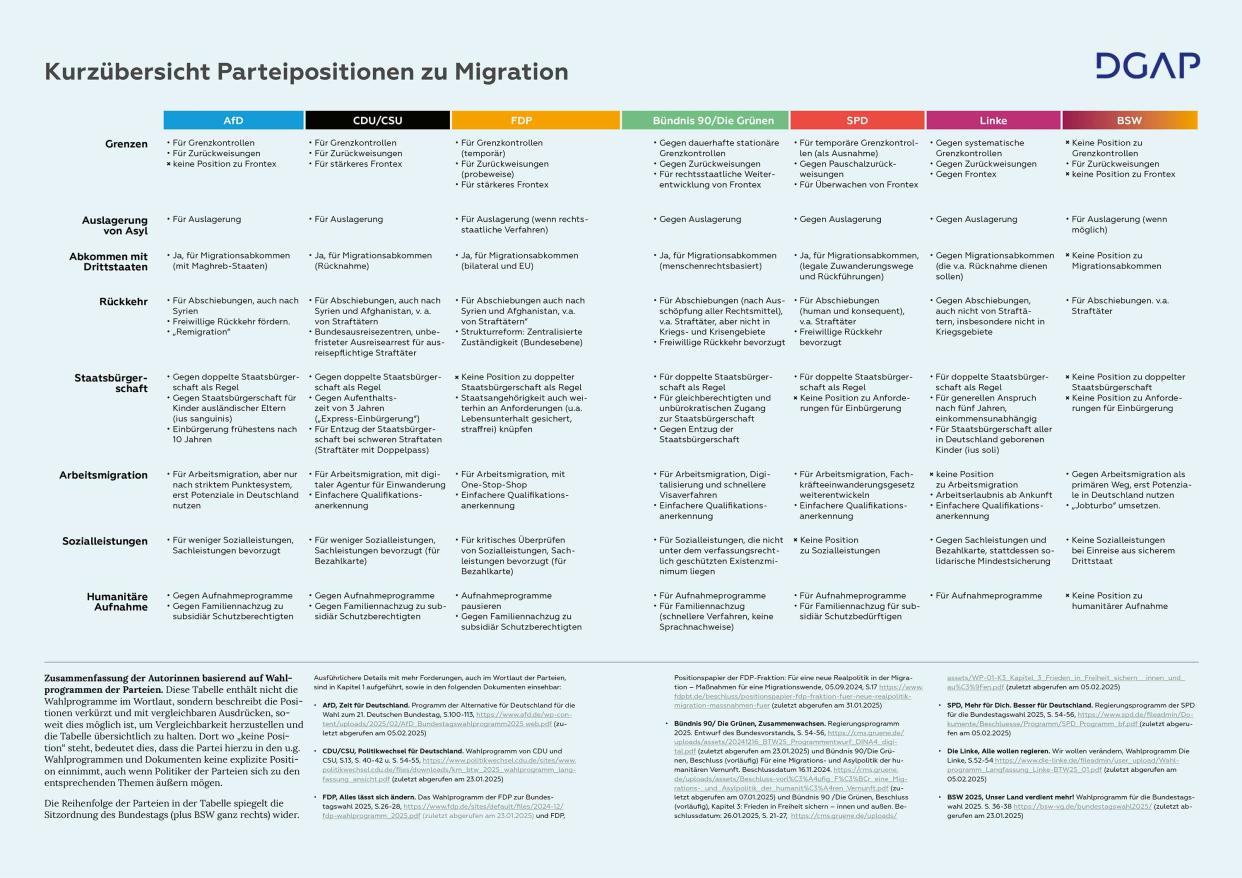

| Diese Analyse formuliert Kompromissmöglichkeiten für die Koalitionsverhandlungen in den folgenden Bereichen: Binnengrenzkontrollen und Zurückweisungen, Asylauslagerung, Migrations- abkommen, Rückkehr und Abschiebungen, Staatsbürgerschaft, humanitäre Aufnahmeprogramme und die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern. |

EXECUTIVE SUMMARY

Kampfabstimmung im Bundestag, Beschuldigung des Vertrauensbruchs, Demonstrationen auf Deutschlands Straßen – der Bundestagswahlkampf ist in vollem Gange. Das alles beherrschende Thema ist die Migration. Dort prallen die Pläne der Parteien scheinbar kompromisslos aufeinander. Doch Kompromisse sind möglich.

Die vorliegende Analyse vergleicht kurz vor der vorgezogenen Bundestagswahl am 23. Februar 2025 die Positionen der Parteien zu acht migrationspolitischen Themen. Sie erklärt, was realistisch scheint und was nicht, und ordnet ein, welche Ansätze neu und ambitioniert sind und welche bloß eine Neuauflage alter Ideen. Das Ziel ist es, zu zeigen, bei welchen Migrationsthemen trotz harter rhetorischer Kante Raum für Kompromisse bleibt und entsprechende Empfehlungen zu formulieren.

Die folgenden Kompromissmöglichkeiten sollen den Parteien als Denkanstöße und handwerkliche Hilfestellung für die Koalitionsverhandlungen dienen.

1. Statt der unrealistischen Forderung nach lückenlosen Grenzkontrollen und Zurückweisungen aller Menschen, die an Deutschlands Grenzen ankommen, könnten sich die Koalitionsparteien darauf verständigen, Zurückweisungskontingente mit Deutschlands Nachbarländern zu verhandeln. Zudem könnten sie strapazierte Personalressourcen für Grenzkontrollen auf einzelne, wechselnde Abschnitte fokussieren.

2. Die Koalitionäre könnten sich darauf einigen, die Asylauslagerung, auch bekannt als Drittstaatenlösung, angesichts der legalen und praktischen Hürden als Sonderfall statt als Regelfall zu pilotieren, bei dem sie das primäre Ziel des Abschreckens mit einem Zugang zu Schutz kombinieren. Dies wäre eine kleinteilige technische Lösung, um einen großen politischen Graben zu überbrücken.

3. Die Parteien könnten bei Migrationsabkommen mit Drittstaaten den Ansatz der bilateralen Migrationsabkommen auch in Zukunft verfolgen, aber zukünftig die Umsetzung priorisieren und ihre Effekte messen, was bisher nur unzureichend geschieht. Sie könnten sich zudem darauf einigen, Hebel gegenüber Partnern nur da einzusetzen, wo es erfolgversprechend und nicht kontraproduktiv ist.

4. Bei der Forderung nach unbegrenzter Inhaftnahme und mehr Abschiebehaft könnten die Parteien sich darauf verständigen, zunächst bestehende Haftkapazitäten auszulasten, was bisher nicht der Fall ist. Alle Parteien sollten zudem beim Thema Rückkehr nicht nur auf die bereits bestehenden Ideen pochen, sondern eine strukturelle Reform anstrengen, um die Verantwortung für Abschiebungen bei einer zentralen Stelle zu bündeln.

5. Ein Kompromiss bei der Staatsbürgerschaft könnte so aussehen, dass eine Seite den Doppelpass als Regel akzeptiert, da die meisten Eingebürgerten ihre zweite Staatsbürgerschaft wegen der zuvor geltenden weitreichenden Ausnahmen auch schon behalten hatten. Dafür könnte die andere Seite höhere Anforderungen an die Einbürgerung annehmen, sei es bei der Mindestaufenthaltsdauer oder den Sprachanforderungen.

6. Statt humanitäre Aufnahmeprogramme ganz abzuschaffen könnte ein Kompromiss darin bestehen, sie zeitweise zu pausieren. Auch zahlenmäßige Kompromisse sind denkbar, wenn der Familiennachzug weiter reduziert, aber nicht unmöglich gemacht würde. Da es hier um niedrige maximal vierstellige Zahlen geht, würden Kompromisse an Prinzipien scheitern, nicht an reellen Möglichkeiten.

7. Alle Verhandlungsführer sollten bei der Suche nach Kompromissen einbeziehen, dass die neue Regierung ohnehin nur einen Bruchteil von Migrationsbereichen allein entscheiden kann (etwa Staatsbürgerschaft, Sozialleistungen und humanitäre Aufnahmeprogramme). Bei vielen anderen Themen (darunter Grenzkontrollen, Asylauslagerung, Migrationsabkommen, Rückkehr und Arbeitsmigration) braucht es Partner, die am selben Strang ziehen. Ohne internationale Partner wird nicht viel vorangehen, selbst wenn es im nächsten Koalitionsvertrag stehen sollte.

All diese Kompromisse sind von rechts wie links angreifbar. Sie bringen Vor- und Nachteile, die einigen zu groß und anderen zu gering erscheinen mögen. Zudem legen sie nicht immer die thematisch sinnvollsten Schritte dar, sondern lediglich die Bereiche des politisch Möglichen. Ideologische Auseinandersetzungen und Übertreibungen mögen im Wahlkampf die Norm sein. Doch die Kompromissfindung ist das Herz parlamentarischer Demokratie.

Die nächsten Jahre werden trotz vollmundiger Wahlkampf-Ankündigungen migrationspolitisch vor allem eines sein: kompromissintensiv. Je früher die neue Regierungskoalition diese Wahrheit annimmt, desto wahrscheinlicher ist es, dass zumindest einige der migrationspolitischen Veränderungen in Deutschland Realität werden können, die die verschiedenen Parteien ihrer Wählerschaft versprechen.