Ziel: Eine globale, integrierte Gesamtstrategie für Deutschland

Deutschland braucht eine umfassende Strategie, in der Wirtschafts- und Sicherheitspolitik zusammenarbeiten und in der die Auseinandersetzung mit Russland, China und die transatlantischen und indopazifischen Beziehungen unter einem Dach koordiniert wird. Derzeit spalten interne Streitigkeiten die Parteien und die Außenpolitik konzentriert sich stark auf die Ukraine und Europa. Dies mag angesichts der geopolitischen Lage Deutschlands verständlich sein und erklärt Initiativen wie den „Operationsplan Deutschland“; der Nexus Russland-China-Nordkorea zeigt jedoch, dass diese Herausforderungen miteinander verflochten sind. Da die zukünftige Führungsrolle der USA unsicher ist, braucht Deutschland eine globale Vision, die über die transatlantischen Beziehungen hinausgeht. Die politischen Entscheidungsträger:innen hierzulande sollten bestehende Strategien so miteinander verflechten, dass sie unsere vernetzte Welt widerspiegeln. Dies erfordert den Aufbau von Kapazitäten in der Regierung, im Privatsektor, an Universitäten und in Denkfabriken, um Talente zu fördern und Institutionen zu stärken.

Ausgangssituation: Deutschland fehlt eine Strategie zur Bewältigung geopolitischer Risiken

Covid-19 und die Rivalität zwischen den USA und China haben den Fokus weg von offenen Märkten hin zu wirtschaftlicher Sicherheit und Risikoreduzierung verlagert. Handel ist heute untrennbar mit Sicherheit verbunden, ebenso wie der Klimawandel mit Energie und Migration verknüpft ist. Die G7-Staaten haben vereinbart, sich in Bezug auf wirtschaftliche Sicherheit abzustimmen. Dies betrifft Lieferketten, kritische Infrastrukturen, Reaktionen auf wirtschaftlichen Druck und nicht-marktkonforme Praktiken sowie den Schutz der digitalen Sphäre und aufstrebender und kritischer Technologien.

Deutschland braucht eine Grand Strategy – eine Vision und übergreifende Strategie, der alle politischen Maßnahmen untergeordnet sind.

Technologie ist ein Beispiel dafür, wie Handel und wirtschaftliche Sicherheit zunehmend miteinander verknüpft sind. Die technologische Entwicklung geht jedoch sowohl mit der Entwicklung der physischen Infrastruktur (materielle Konnektivität) als auch der ideellen Konnektivität einher, wobei Letztere von den Werten, Prinzipien und Ideen geprägt wird, die dahinterstehen. Die unterschiedlichen Interpretationen von „digitaler Souveränität“ sind ein typisches Beispiel dafür. Technologie ist eine Ware, eine Dienstleistung und ein Mittel – untrennbar verbunden mit kritischen Mineralien, Konnektivität, Handel und hybrider Kriegsführung. Diese horizontalen Problemverflechtungen und die Verflechtungen zwischen dem Materiellen und dem Ideellen müssen sich in der Politik widerspiegeln.

Mehrere Länder, darunter die Vereinigten Staaten, China, haben sich bereits auf dieses neue Umfeld und seine Herausforderungen eingestellt. China etwa hat die digitale Konnektivität genutzt, um den Globalen Süden unter seinen Einflussbereich zu bringen. Im Gegensatz dazu haben die USA Technologie und ihre Normen genutzt, um die Welt in ein demokratisches und ein autoritäres Lager zu spalten. Deutschland muss sich nun entscheiden, welchen Weg es einschlagen will. Fest steht: Nur eine Grand Strategy wird es dem Land ermöglichen, seinen Ansatz zu definieren.

China hat sich der Konnektivität verschrieben – sowohl materiell als auch ideell. Dies hat es allen voran mit politischen Maßnahmen wie der Belt and Road Initiative (BRI) getan, die von Russland innerhalb der Eurasischen Wirtschaftsunion aufgegriffen werden. Solche Initiativen zielen nicht nur auf den terrestrischen Bereich ab, sondern auch auf den Cyberraum (Digitale Seidenstraße) und den Weltraum (BRI Space Information Corridor). Auf ideeller Ebene erstrecken sich diese Initiativen auf den Klimawandel (Green Belt and Road Initiative) und Entwicklung (Global Development Initiative) und wurden in die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen aufgenommen.

Im Vergleich zu China ist Deutschland spät dran mit dem sogenannten Konnektivitäts-Spiel – Häfen wie Hamburg und kritische Sektoren wie Robotik (Kuka) geraten zunehmend in Chinas Einflusssphäre und erst seit Kurzem sieht Deutschland die Notwendigkeit, seine Entwicklungshilfepolitik zu reformieren. Doch trotz einer neuen „China-Strategie“ ist die deutsche Reaktion auf Huaweis Rolle im hiesigen 5G-Netz rätselhaft und enttäuschend. So erfolgte das Verbot von chinesischen Komponenten wie Huawei im deutschen Mobilfunknetz spät und wertvolle Zeit ging verloren, wodurch mehr technologische Komplikationen als nötig und viele Diskussionen in den Medien entstanden. Im Gegensatz dazu reagierte Japan ruhig und zügig auf Huawei, wodurch China „sein Gesicht wahren“ und weitere Spannungen vermieden werden konnten. Japans Vorgehen zeigt, dass das Ergebnis wahrscheinlich besser ist, wenn Regierung, Industrie und Experten zusammenarbeiten.

Ohne eine globale Perspektive verpasst Deutschland Chancen, insbesondere im Globalen Süden. Während China mit der BRI, der Global Security Initiative und der Global Development Initiative eine ehrgeizige globale Vision verfolgt, ist Deutschland weit davon entfernt, ein Global Player zu sein. Die Ausweitung sowohl der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) als auch der BRICS (ursprünglich bestehend aus Brasilien, Russland, Indien, China und dann Südafrika; mittlerweile erweitert um Iran, Ägypten, Äthiopien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Indonesien) zeigt, dass diese Gruppen und Ideologien über Eurasien hinausreichen und insbesondere im Globalen Süden präsent sind. So machen technologische Fähigkeiten und großzügige Süd-Süd-Kooperation die von China und Russland angeführte Raumstation zu einer attraktiveren Option als diejenige unter US-Führung. Unterdessen bleibt die deutsche Raumfahrtindustrie im Schatten der USA. Und sollte Deutschland dies nicht ändern, wird es das Spiel um Konnektivität verlieren.

Nächste Schritte: Globalisierung – Integrierte Überprüfung und institutioneller Wandel

Deutschland braucht eine Grand Strategy – eine Vision und übergreifende Strategie, der alle anderen aktuellen und zukünftigen politischen Maßnahmen untergeordnet sind –, um sicherzustellen, dass alle Bereiche der Regierung und des Privatsektors auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. Eine solche Strategie würde es Deutschland ermöglichen, seine Interessen besser zu vertreten und sich wieder zu behaupten, anstatt nur dem US-Beispiel zu folgen. Es ist bereits offensichtlich, dass einzelne Schritte nicht die Ergebnisse erzielen können, die eine umfassende Strategie verspricht. Wenn Deutschland beispielsweise eine Botschaft auf den Fidschi-Inseln eröffnet oder erst seit Kurzem über die Einrichtung einer Militärpräsenz im Indo-Pazifik diskutiert, kann es kaum mit China konkurrieren, das bereits über ein Polizeiabkommen mit den Fidschi-Inseln, ein Sicherheitsabkommen mit den Salomon-Inseln und nun auch über eine strategische Partnerschaft mit den Cookinseln verfügt.

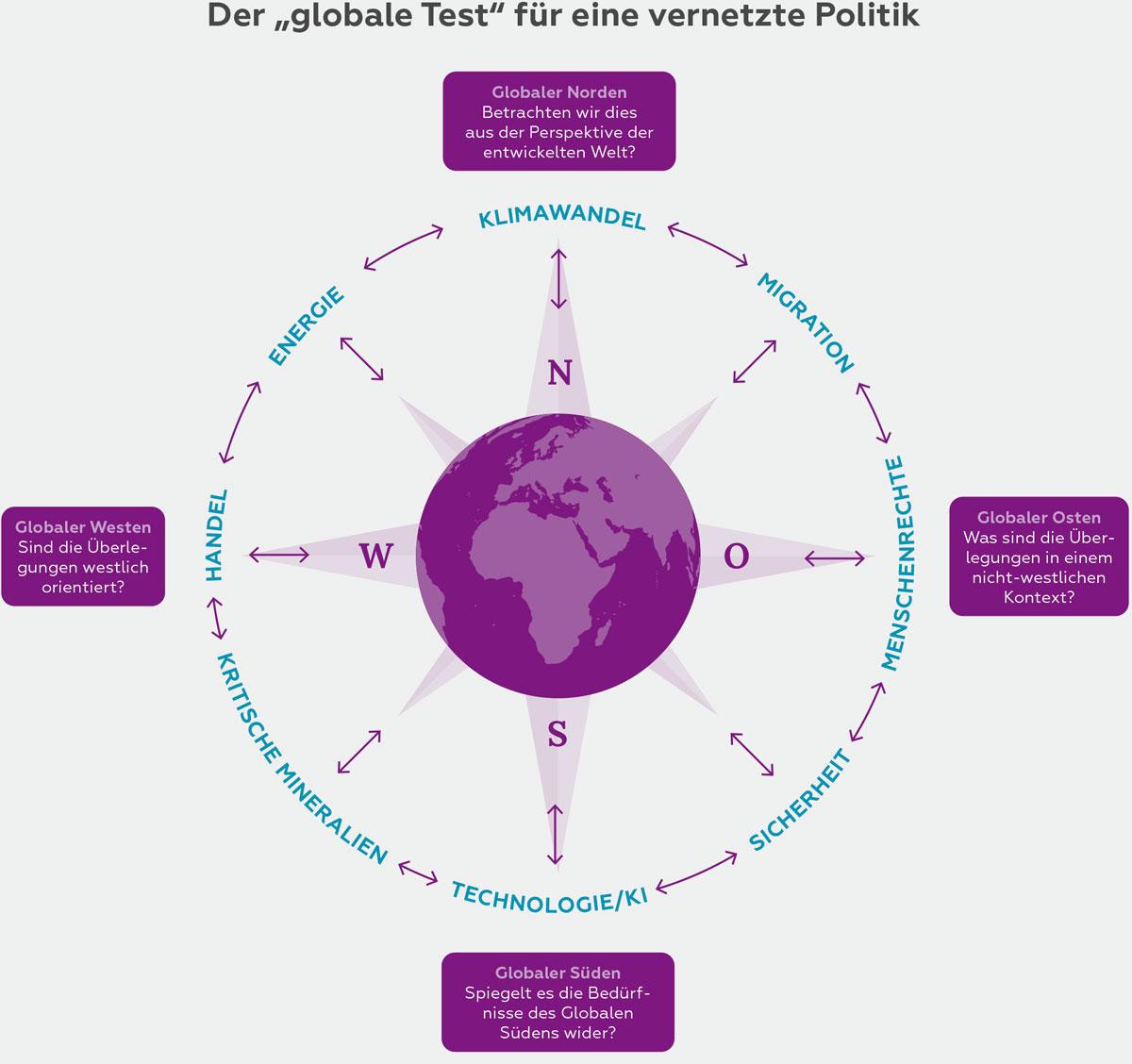

Eine wirksame Grand Strategy sollte nicht nur berücksichtigen, was für Deutschland wichtig ist, sondern auch die Bedürfnisse des Globalen Südens damit in Einklang bringen. Deutschland muss auch prüfen, ob es eine inhärente Voreingenommenheit hat, die Dinge aus einer westlichen, europäischen Perspektive zu betrachten. Da die Welt vernetzt ist, sollte Deutschland eine Gesamtstrategie mit einer globalen Perspektive entwickeln, die auf folgenden grundlegenden Schritten basiert:

1. Durchführung einer „integrierten Review“

Deutschland könnte vom Beispiel der britischen Integrated Review 2021 und der Integrated Review Refresh 2023 lernen. Zwar sind sie bei weitem nicht perfekt, aber sie legen die ersten Schritte für Großbritannien fest, um sich von den gegenseitigen Abhängigkeiten in den Handelsbeziehungen mit China und Russland zu lösen.

Eine deutsche integrierte Überprüfung wird viele Iterationen, Formulierungen und Überarbeitungen beinhalten, die alle darauf abzielen sollten, Behandlung interregionaler Fragen, die Europa mit dem transatlantischen Raum und dem Indo-Pazifik verbinden, unter Berücksichtigung der Frage, wie Deutschland seine Interessen im Gleichgewicht mit dem globalen Süden, Norden, Osten und Westen fördern kann; Entwicklung des Kapazitätsaufbaus für überregionales Fachwissen unter Betonung der horizontalen Verknüpfungen von Fragen in der Politik; und Berücksichtigung von Verknüpfungen zwischen Sicherheit und Wirtschaft.

Die bloße Existenz einer deutschen China-Strategie (2023) und von Leitlinien zum Indo-Pazifik (2020), die aber nicht ausreichend mit der Nationalen Sicherheitspolitik (2023) und der Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsindustriestrategie (2024) abgestimmt sind, reicht nicht aus. Eine integrierte Überprüfung sollte Handel und Sicherheit gemeinsam behandeln. Sie muss die Herausforderungen, die China und Russland darstellen, umfassend – und nicht stückweise – angehen. An der Überprüfung sollten nicht nur Vertreter:innen der gesamten Bundesregierung beteiligt sein, sondern auch Expert:innen von außerhalb hinzugezogen werden, um die reichhaltigen Debatten in der Industrie, an Universitäten und in Denkfabriken zu nutzen. Dieser kooperative Ansatz könnte dann zu einer Blaupause für eine deutsche Grand Strategy führen.

2. Talentpools vergrößern und Kapazitäten aufbauen

Die Entwicklung einer Gesamtstrategie erfordert den Aufbau von Kapazitäten, um sicherzustellen, dass die relevanten Abteilungen zusammenarbeiten und über das Fachwissen verfügen, um die oben genannten Schlüsselthemen anzugehen. Ein Kompetenzprogramm, das auf die Wissenslücken in der Politikgemeinschaft abzielt und auf Talente aus der Wissenschaft und dem Privatsektor zurückgreift, könnte nützlich sein. Der Begriff „Drehtür“ wird im angloamerikanischen Kontext häufig verwendet. Wie der Begriff schon andeutet, verfügen das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten über einen vielfältigen Talentpool in der Politikgestaltung, sowohl was den fachlichen Hintergrund als auch die Nationalität betrifft – was die reichhaltigen politischen Debatten in diesen Ländern erklärt und vielleicht etwas ist, das Deutschland in Betracht ziehen könnte.

3. Perspektiven erweitern, um eine umfassende Strategie zu unterstützen

Der deutschen Regierung und Industrie fehlt es derzeit an dem nötigen Zusammenhalt, um eine umfassende Strategie umzusetzen. Auch die Sicherheitspolitik des Landes ist überwiegend im europäischen Kontext angesiedelt. Ein Wechsel von einer europäischen Denkweise zu einer globaleren Denkweise ist unerlässlich. Die Institutionalisierung eines Nationalen Sicherheitsrates (wie in den Vereinigten Staaten und Großbritannien) oder eines geoökonomischen Rates (wie in Japan) könnte in dieser Hinsicht hilfreich sein.

4. Positives und noch unerschlossenes Potenzial der deutschen Gesellschaft nutzen

Deutschland hat eine lange Geschichte des kulturellen Austauschs mit Indien, die bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurückreicht (und von der das historische Gepäck, das andere Länder wie Großbritannien haben, fehlt). Tatsächlich zieht Deutschland derzeit Studierende und Arbeitnehmende aus der ganzen Welt an. Dennoch sind Politik und Talentpool im Land nach wie vor sehr national geprägt. Aufgrund dieser Verbindungen ist Deutschland in einer führenden Position, um die transatlantische und die indopazifische Region miteinander zu verbinden, beginnend mit Indien.