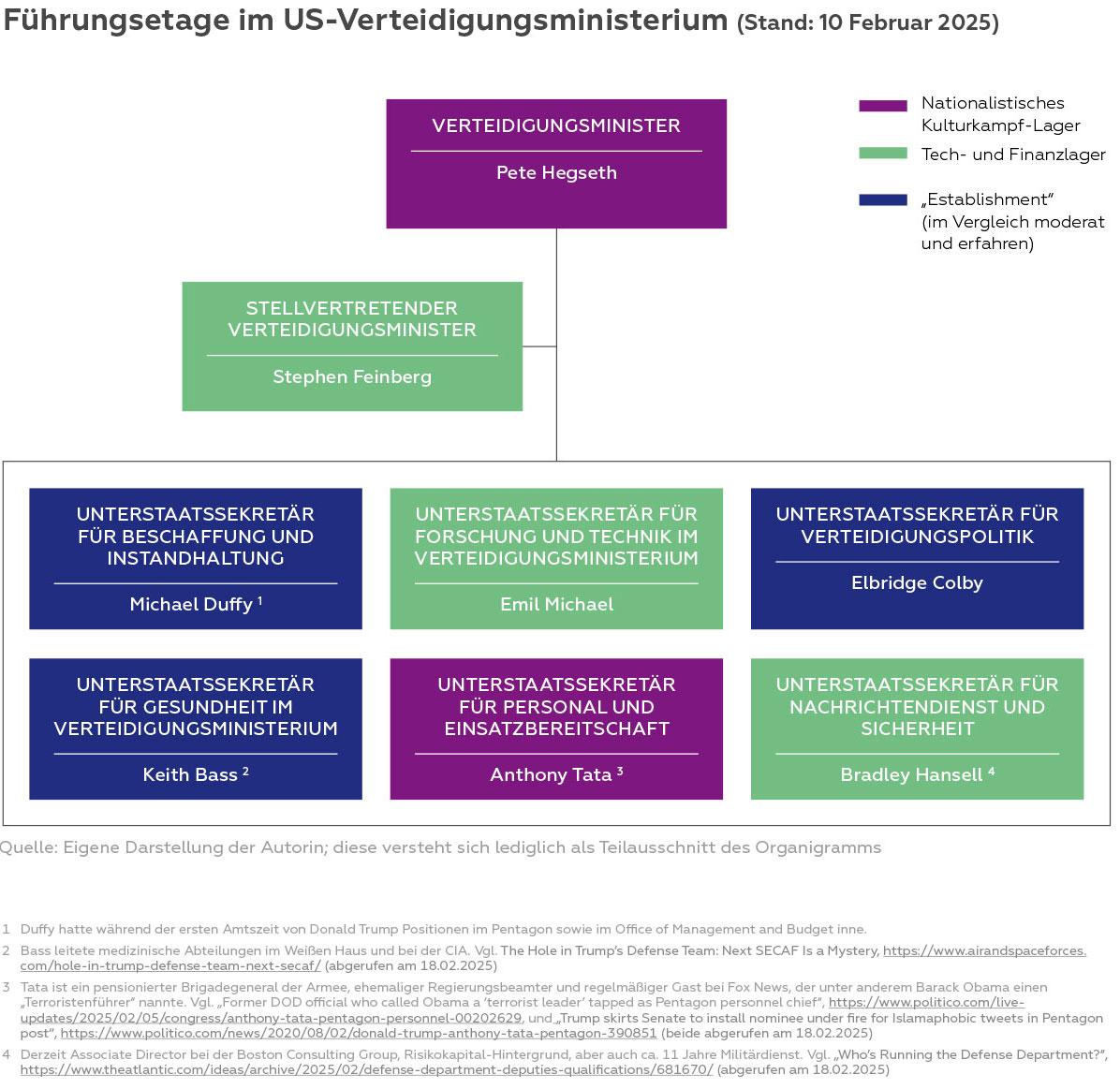

Inmitten geopolitischer Spannungen baut Donald Trump ein Verteidigungsministerium auf, das von Störenfrieden beziehungsweise – wie sie im Silicon Valley genannt werden –„Disruptoren“ dominiert wird. Die Nominierung von Pete Hegseth, einem christlich-konservativen Fox-News-Kommentator mit wenig Führungserfahrung, hat viel Staub aufgewirbelt. Doch Hegseth ist nur einer von mehreren unkonventionellen Kandidaten, die für die höchsten Ebenen des Verteidigungsministeriums, des Department of Defense (DoD), wenig qualifiziert erscheinen. Sein Stellvertreter, der milliardenschwere Investor Stephen Feinberg, hat keinerlei militärische Erfahrung – dafür aber Millionen in alle drei Präsidentschaftswahlkämpfe Trumps investiert.

Auch auf der Ebene der Unterstaatssekretär:innen gibt es kaum Führungspersönlichkeiten, die den Mangel an Erfahrung ihrer Vorgesetzten ausgleichen könnten. So wird beispielsweise der Bereich Forschung und Technologie nicht von einer Ingenieurin oder einem Ingenieur geleitet, sondern von Emil Michael, einem Tech-Investor und ehemaligen Uber-Manager. Dies könnte bedeuten, dass Elbridge Colby, Trumps nominierter Unterstaatssekretär für Politik, das strategische Denken in Hegseths Pentagon vorantreiben wird. Dieser ist ein bekannter Sicherheits- und Verteidigungsexperte und Autor der Nationalen Verteidigungsstrategie in Trumps erster Amtszeit.

In diesem Fall wird sich eine realistische und stark auf China ausgerichtete Haltung herausbilden – eine, die die Verantwortung der USA für die Aufrechterhaltung der globalen Stabilität infrage stellt, sich aber ansonsten nicht fundamental von früheren republikanischen Politikansätzen unterscheidet.

Zwei Lager im Trump-Team: Ethno-Nationalisten und Techno-Libertäre

Die personelle Besetzung der Führungsebene des Verteidigungsministeriums verdeutlicht das Aufeinandertreffen zweier unterschiedlicher Lager innerhalb der Trump-Administration. Pete Hegseth und Elbridge Colby sind die Favoriten der Achse um Fox News, konkret Tucker Carlson und Steve Bannon. Carlson und Bannon sind einflussreiche rechte Medienfiguren des MAGA-Lagers, Bannon war zudem Trumps Chefstratege in 2016/2017. Sie repräsentieren das (ethno-)nationalistische, christlich-konservative Lager der Trump-Berater und -Anhänger.

Ethno-Nationalisten verbinden einwanderungsfeindliche (und oft auch rassistische oder islamophobe) Politik mit nationalem Hurrapatriotismus und lehnen internationale Verpflichtungen ab. Obwohl Colby katholisch ist, hat er sich nicht prominent innerhalb der breiteren christlich-konservativen Bewegung positioniert und wird auch nicht direkt mit Ethno-Nationalismus in Verbindung gebracht. Er gilt jedoch als Favorit konservativer Stimmen wie Tucker Carlson, die eine stärker nationalistische, isolationistische, aber gegenüber China härtere US-Außenpolitik befürworten.

Auf der anderen Seite stehen die Tech-Milliardäre Feinberg und Michael, die den techno-libertären Flügel des Trump-Teams aus dem Silicon Valley repräsentieren. Dieser Flügel wurde bislang vor allem durch Trumps wohlhabendsten Unterstützer geprägt: den Tesla- und SpaceX-Chef Elon Musk.

Differenzen und Streitpunkte

Zwischen den Ethno-Nationalist:innen und den Techno-Libertären bestehen erhebliche inhaltliche Differenzen. Beim Streit um die Vergabe bestimmter Visa an hochqualifizierte Fachkräfte setzen sich die Techno-Libertären für neue Bestimmungen ein, während die Ethno-Nationalist:innen gegen jegliche Form der Zuwanderung sind.

Im Verteidigungsministerium könnte jedoch China die größte Spaltungslinie darstellen. Der Colby-Flügel, bekannt als „China-Hawk“, plädiert für eine stärkere Hinwendung nach Asien, um Chinas geopolitische Expansion einzudämmen und eine chinesische Hegemonie im Indopazifik zu verhindern. Außenminister Marco Rubio und der Nationale Sicherheitsberater Mike Waltz gehören ebenfalls diesem Lager an.

Im Gegensatz dazu hat das Lager der Techno-Libertären enge Beziehungen zu Peking und große Geschäftsinteressen in China. Während seiner Amtszeit bei Uber war es einer der größten Erfolge von Emil Michael, das Geschäft in China auszubauen. Auch Stephen Feinbergs Private-Equity-Unternehmen hat erhebliche Investitionen in China getätigt. Noch ist unklar, wie diese beiden Lager die Verteidigungspolitik unter Trump prägen werden – doch die anstehenden Entscheidungen könnten erhebliche geopolitische Auswirkungen haben.

Trotz der großen Unterschiede gibt es eine zentrale Gemeinsamkeit: Die genannten Akteure sehen sich als Außenseiter, die ein „kaputtes“ System entweder neugestalten oder zumindest aufbrechen wollen. Der Tech-Investor Steve Blank nannte es „Visionäre mit der Kühnheit, aus der Trägheit des Status quo auszubrechen“.

Elbridge Colby, der wohl traditionellste unter Trumps Verteidigungspersonal, machte sich einen Namen, indem er die republikanische Orthodoxie infrage stellte – etwa als früher Kritiker der Irak-Invasion. Pete Hegseth wiederum profilierte sich durch scharfe Kritik an „woken“ Generälen und seine Unterstützung für Soldaten, die wegen Kriegsverbrechen bestraft worden waren. Feinberg und Michael verkörpern die Disruptoren des Silicon Valley, die unkonventionelle Wege zur Problemlösung suchen.

Außenseiter an der Spitze des Pentagon

Anders als in Trumps erster Amtszeit scheint langjährige Erfahrung im Militär oder Verteidigungsministerium dieses Mal eher ein disqualifizierender Faktor zu sein.

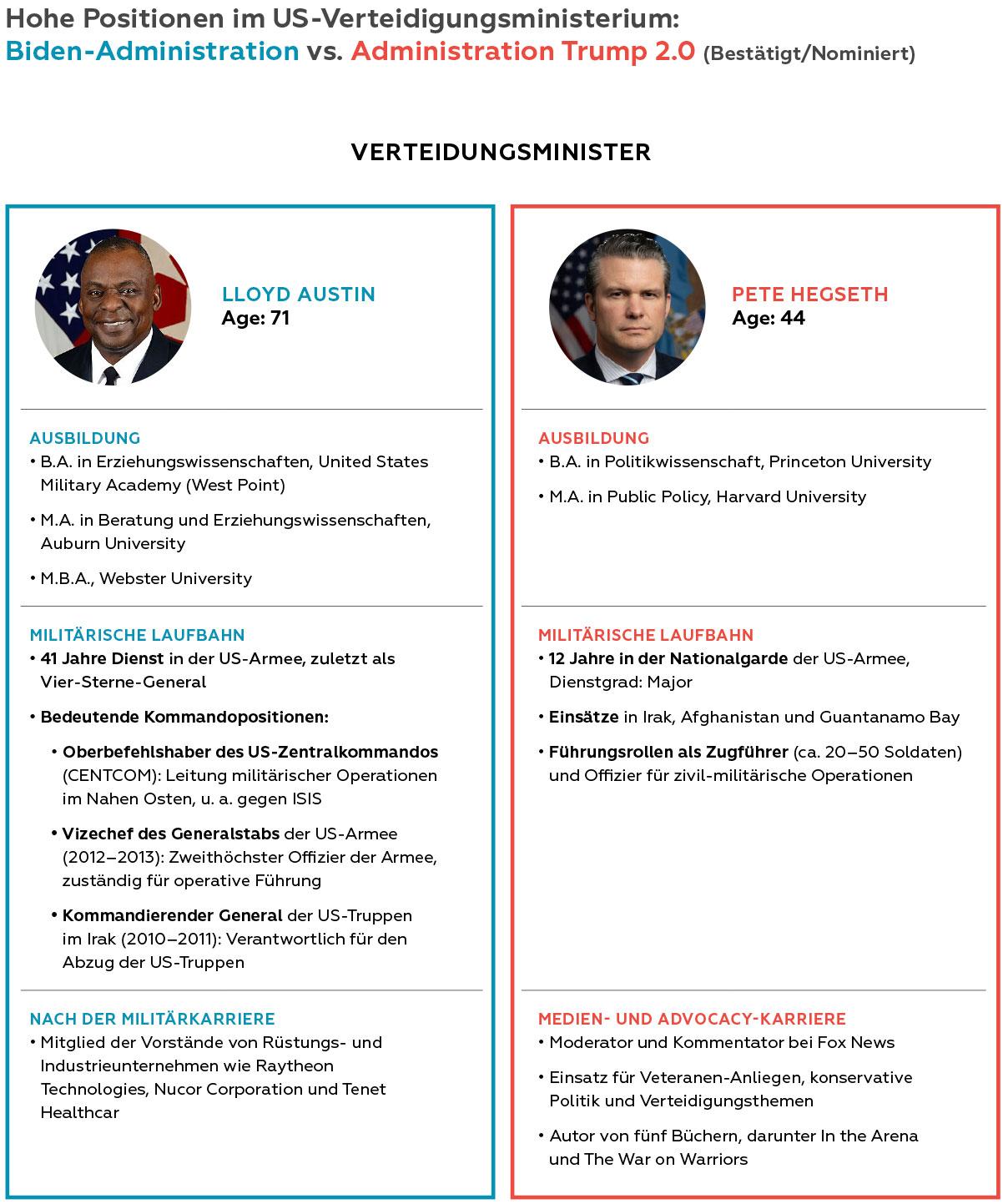

Ein Vergleich zwischen den aktuellen Kandidaten und ihren Vorgänger:innen zeigt dies deutlich: Lloyd Austin, der scheidende Verteidigungsminister, und Pete Hegseth verfügen über sehr unterschiedliche berufliche Werdegänge. Austin, ein pensionierter Vier-Sterne-General mit 41 Dienstjahren, hatte den Oberbefehl über das US-Zentralkommando (CENTCOM) inne und leitete bedeutende Militäroperationen. Seine Erfahrung im strategischen Militärmanagement und seine Arbeit für den Rüstungskonzern Raytheon machten ihn zu einer traditionellen Wahl.

Hegseth hingegen war als Major der Army National Guard zwar Zugführer, doch mit einer Führungsspanne von weniger als 50 Soldaten. Nach seiner militärischen Laufbahn war er hauptsächlich in den Medien und in der Interessenvertretung tätig. Ihm fehlen operative und bürokratische Erfahrungen auf höchster Ebene.

Auf der Ebene der Stellvertreter:innen zeigt sich ein ähnliches Muster. Bidens stellvertretende Verteidigungsministerin Kathleen Hicks brachte umfassende Erfahrung in Verteidigungspolitik und strategischer Planung mit. Trumps Wunschkandidat für diesen Posten, Stephen Feinberg, ist hingegen ein Finanzinvestor ohne vorherige DoD-Erfahrung.

Trump sieht sich selbst als Geschäftsmann – und glaubt offenbar, dass Unternehmer Strateg:innen ersetzen können.

Ein noch deutlicherer Unterschied zeigt sich im Bereich Forschung und Technologie: Während Bidens Unterstaatssekretärin Heidi Shyu eine Ingenieurin mit Verteidigungs- und Rüstungshintergrund ist, bringt Trumps Kandidat Emil Michael keinerlei militärische oder forschungspolitische Erfahrung mit.

Fazit: Disruption als Programm

Trump sieht sich selbst als Geschäftsmann – und glaubt offenbar, dass Unternehmer Strateg:innen ersetzen können. Doch während Risikokapitalinvestitionen Fehlschläge verkraften, sind die Konsequenzen gescheiterter Wetten an der Spitze der US-Verteidigungspolitik deutlich weitreichender.

Mit einem Verteidigungsbudget, das fast so groß ist wie das Bruttoinlandsprodukt der Niederlande, ist das Pentagon kein Start-up, das sich leicht restrukturieren lässt. Wenn jedoch der Slogan „personnel is policy“ aus alten Reagan-Zeiten gilt, dann scheint Disruption der eigentliche Plan zu sein. Und das könnte brandgefährlich werden.